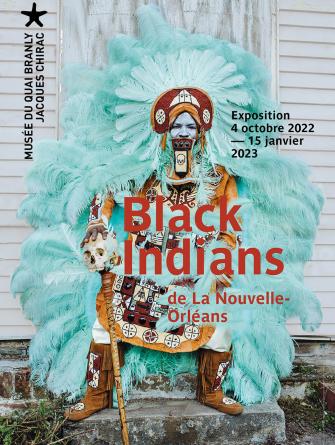

Big Chief

Le musée du Quai Branly est coutumier des expositions aussi étonnantes que dépaysantes. Celle consacrée aux Black Indians de La Nouvelle-Orléans ne déroge pas à la règle. À première vue, les parades colorées des Africains-Américains de la métropole louisianaise peuvent sembler un peu éloignées des programmes scolaires d’histoire. Pourtant l’exposition remonte le temps et croise, en cela, le chapitre du programme d’histoire de 4e consacré au négoce international et aux traites négrières au XVIIIe siècle. Les premières salles du parcours présentent en effet l’implantation française en Louisiane, et en particulier l’exploration du Mississippi par le Rouennais Cavelier de La Salle puis la fondation de La Nouvelle-Orléans en 1718.

La suite de l’exposition évoque la mise en place d’une société esclavagiste avec la déportation de près de 60 000 Africains vers la Louisiane, qui traversent la terrible épreuve du « passage du milieu » depuis les comptoirs africains jusqu’au golfe du Mexique. Fers, entraves, registres détaillés de navires négriers ou même un exemplaire du Code noir sont autant de témoignages glaçants de la dureté de la condition d’esclave. Au cours du XVIIIe siècle, La Nouvelle-Orléans est marquée par la constitution d’une société créole, dans laquelle se mêlent les influences européennes, africaines et amérindiennes. La vente de la Louisiane aux jeunes États-Unis, en 1803, ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de Big Easy, la fascinante métropole du Sud, berceau du jazz et « ville du Mardi Gras ».

Informations

- Musée du quai Branly-Jacques Chirac

- 4 octobre 2022-15 janvier 2023

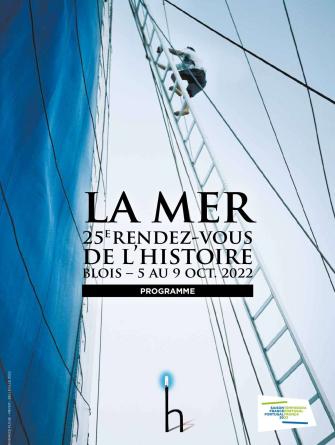

L’appel du large

Un quart de siècle après leur création, les rendez-vous de l’Histoire de Blois fêtent leur 25e édition en prenant le large autour du thème de la mer. Après des confinements en série, cette bouffée d’air iodé est particulièrement salutaire. Objet de fascination ou de craintes, espace d’échanges ou de conflits, la mer appelle instantanément un flot d’images puissantes. Pendant cinq jours, corsaires, vikings, galériens, marchands vénitiens, explorateurs, océanographes, sous-mariniers, pêcheurs d’Islande ou amiraux de la Royale navigueront dans Blois au gré des multiples conférences. Les professeurs ne manqueront pas d’y trouver matière pour nourrir leurs cours sur la Méditerranée en classe de 5e, sur le négoce international au XVIIIe et sur le monde maritimisé en 4e ou encore sur les mers en tant que nouvel espace de conquête en spécialité HGGSP en Tle. Il ne reste plus qu’à lever l’ancre pour Blois en ce début octobre.

Informations

Le monde ne suffit pas

Qu’est-ce que le concept de transition ? Qui était Vidal de La Blache ? Comment se forme un tombolo ? Qu’appelle-t-on la marbellisation ? Comment est calculé l’indice de pauvreté en eau ? La géographie sert-elle vraiment à faire la guerre ? Qu’est-ce qu’une carte piézoplèthe ? Autant d’interrogations que l’enseignant ou l’étudiant en géographie peut être amené à se poser au détour d’un cours, d’un article, d’un devoir ou d’une conversation. Mais il est parfois difficile de trouver rapidement une réponse claire et pertinente.

La nouvelle édition du Dictionnaire de géographie des éditions Hatier, entièrement refondue et actualisée, permet d’accéder facilement à la définition de termes précis, mais aussi à des mises au point sur les grandes notions et thématiques de la géographie. Divisée en 59 articles, tous les aspects de la discipline sont abordés : géographie physique bien sûr, mais aussi géopolitique, géographie humaine classique, géographie culturelle, sociale ou économique. Un lexique de plus de 4 300 termes permet de retrouver immédiatement les termes contextualisés. Ce petit dictionnaire de poche est un usuel de premier ordre pour les enseignants et les étudiants.

Informations

- Pascal Baud

- Serge Bourgeat

- Catherine Bras

- Hatier

- 2022

- 624 p., 14,90 €

Soumis par contributeur le ven, 07/22/2022 - 11:28

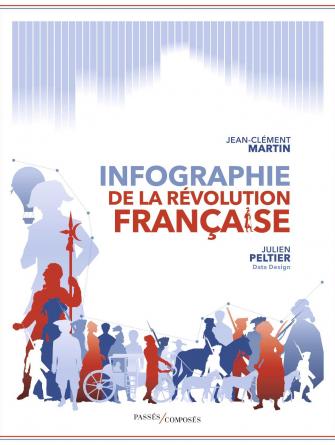

Les infographies de l’an II

L’infographie historique a le vent en poupe. Après Infographie de la Seconde Guerre mondiale, aux éditions Perrin en 2018, puis Infographie de la Rome antique en 2020, les Éditions Passés composés persistent et signent avec un nouveau volume consacré à la Révolution française.

Présentées par l’historien Jean-Clément Martin, une série de notices consacrées à la marche de la Révolution, aux grands bouleversements qui en découlent puis aux conflits qu’ils provoquent sont éclairées par des bataillons d’infographies, cartes, frises ou données chiffrées, alliant récit et modélisation. Des plans en perspective isométrique permettent de suivre certains événements révolutionnaires, tels la prise de la Bastille ou l’assaut des Tuileries, afin de mieux comprendre leur déroulement ou leur inscription dans l’espace. Des frises comparées exposent l’attitude des différents protagonistes ou courants d’opinion au fil des événements. Passant du général au particulier, une multitude de données chiffrées, mises en lumière par le data designer Julien Peltier, permettent de mieux saisir l’ampleur des massacres de septembre à Paris, la composition de l’armée de Valmy, la place des femmes dans l’espace public ou encore l’origine des sans-culottes parisiens.

Au-delà de l’effet de mode, ce traitement – révolutionnaire serait-on tenté de dire – renouvelle la lecture des événements de 1789 à 1799 par le prisme de la data visualisation. Au gré de leur exploration de ce beau volume, les professeurs pourront trouver matière à nourrir ou enrichir leur enseignement de la période révolutionnaire en classes de 4e et de 2de.

Informations

- Jean-Clément Martin

- Julien Peltier (data design)

- Éditions Passés composés

- 2021

- 128 p., 27 €

La condition inhumaine

Véritable somme de plus d’un millier de pages, Les Mondes de l’esclavage propose une histoire globale et comparée de l’esclavage depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. Rassemblant une équipe d’une cinquantaine d’auteurs, historiens, archéologues, juristes ou anthropologues de 15 nationalités différentes, l’ouvrage entend montrer la multiplicité des situations esclavagistes selon les configurations historiques.

L’ouvrage s’articule en 3 parties. Dans un premier temps, une cinquantaine de notices brossent une histoire mondiale du fait esclavagiste, multipliant les situations étudiées comme autant d’études de cas, du marché aux esclaves de Chios à ceux du monde viking, des caravanes transsahariennes à l’Égypte des Mamelouks, de la Côte des Esclaves aux plantations de la Barbade et de la Jamaïque au XVIIIe. L’une des notices notamment, propose une passionnante histoire « en creux » des quelques milliers d’esclaves noirs présents dans la France métropolitaine du XVIIIe, à partir de traces aléatoires trouvées dans les papiers de leurs maîtres.

Dans une deuxième partie, la perspective comparatiste permet d’éclairer réciproquement les sociétés étudiées. L’étude de 26 notions ou concepts (Traite, Violence, Travail, Affranchissement mais aussi Genre ou, plus surprenant, Esclavage volontaire) met en relief similitudes et particularités.

Enfin, une dernière partie propose l’analyse de grandes ruptures transformatrices des sociétés esclavagistes, d’un point de vue religieux, philosophique, économique ou politique.

Riche et nuancé, cet imposant ouvrage offrira de nombreuses ressources aux enseignants, notamment pour l’enseignement de la traite atlantique en classe de 4e mais aussi pour étudier l’esclavage antique en classe de 6e ou la Méditerranée médiévale en 2de.

Informations

- Paulin Ismard (dir.)

- Éditions du Seuil

- 2021

- 1 168 p., 29,90 €

Cartes sur table

Après un excellent et fort riche Atlas historique mondial, paru en 2019, Christian Grataloup récidive avec un Atlas historique de la France paru voici quelques mois. En près de 375 cartes, le géographe spécialiste de géohistoire déroule le film d’une « fabrique » de la France en cinémascope.

Dans la lignée du XIXe siècle, l’auteur s’attache aux différents portraits géographiques du territoire français. Étudiant la véritable icône nationale que constitue la carte de France, telle celle de Vidal de la Blache ou celle du Tour de la France par deux enfants, l’auteur s’interroge sur le roman national.

Puis le cœur de l’ouvrage rassemble des cartes issues du fond de la revue L’Histoire, allant de la pré-France au planisphère de son insertion dans le monde de 2020. Jouant avec les échelles, l’auteur alterne les coups de projecteurs (les protestants du XVIIe au XVIIIe siècle, les expéditions militaires de Napoléon III, la France de l’affaire Dreyfus, etc.) et les grandes étapes (Charlemagne, Louis XI, la Renaissance, la Révolution, la Grande Guerre etc.). Certaine ont d’étranges résonances contemporaines, telles ces cartes de la peste à Marseille et en Provence en 1720. D’autres étonnent telle celle de la diversité des toitures au XVIIIe.

L’auteur s’intéresse enfin aux usages du passé. De la carte des chantiers archéologiques de l’INRAP à celles de la légende napoléonienne, des mémoires industrielles ou des grands écrivains, Christian Grataloup s’interroge sur la patrimonialisation à l’œuvre depuis quelques décennies et sur la « passion de l’histoire » censée animer les Français.

Véritable malle au trésor pour l’enseignant de collège ou de lycée, cet Atlas historique de la France constitue une somme cartographique à se procurer de toute urgence.

Informations

- Christian Grataloup

- Charlotte Becquart-Rousset

- Les Arènes/L’Histoire

- 2020

- 320 p., 24,90 €

Sous le signe de l’hexagone

On ne présente plus les atlas des éditions Autrement, véritables mines d’informations tant pour les enseignants que pour les curieux. L’atlas géographique et géopolitique de la France ne déroge pas à la règle. Riche d’environ 150 cartes et d’une bonne soixantaine d’infographies diverses et variées, il brosse un portrait de la France contemporaine en ce début de XXIe siècle. Découpé en huit parties, il présente la population française, l’environnement et le système urbain, les systèmes productifs, l’aménagement du territoire et ses acteurs, la place de la France dans le monde et se clôt par un panorama des 18 régions françaises métropolitaines et ultramarines.

Si les thématiques sont variées, des défis du vieillissement de la population à la question des pollutions et des déchets, en passant par la présentation des forêts, celle des ports de commerce ou encore des espaces de la contestation, cet atlas surprend par un éclairage souvent original. Ainsi cette étude des contrastes territoriaux liés à la santé illustrée par une infographie montrant l’indice de mortalité globale sur les différentes communes desservies par la ligne B du RER. Ou encore cette analyse des défis rencontrés par les villes moyennes à travers une carte de l’évolution de la vacance commerciale dans le centre-ville de Béziers.

Extrêmement riche, parfois surprenant, cet atlas donne une véritable radiographie de la France de 2020, celle des gilets jaunes comme celle de l’agriculture biologique ou de la couverture 4G. De Corte à Dunkerque, de Camaret à Chamonix, les enseignants y trouveront une foultitude de documents à toutes les échelles pour compléter ou renouveler leurs cours.

Informations

- Stéphanie Beucher (direction)

- Florence Smits (direction)

- Aurélie Boissière (cartographie)

- Éditions Autrement

- 2020

- 192 p., 29,90 €

« You say you want a revolution » (The Beattles)

Tout commence dans le fracas du pillage de la manufacture des papiers peints Réveillon. Le faubourg Saint-Antoine s’embrase. Les tuiles pleuvent sur les Gardes françaises. La répression est féroce. Cavalcade échevelée entre les tirs de mousquets et les flammes des incendies, le début de cet extraordinaire BD d’histoire est trépidant. À l’image de cette France enfiévrée d’avril 1789, tourmentée par la disette, exaspérée par les privilèges d’un autre temps, travaillée par des envies de changement venues d’Amérique, électrisée par les nouvelles de Versailles où se sont réunis les États généraux.

Par la magie du 9e art et le talent des auteurs, Florent Grouazel et Younn Locard, ce volumineux album immerge littéralement le lecteur dans le Paris révolutionnaire. Suivant le parcours entremêlé de plusieurs protagonistes situés à tous les niveaux de l’échelle sociale — un nobliau breton, une jeune soubrette bientôt renvoyée, une gamine des rues, un pamphlétaire conservateur — nous découvrons les trépidations qui agitent la France de 1789.

Bijou graphique, irréprochablement documenté, Révolution donne à voir de superbes tableaux du Paris révolutionnaire, des jardins du Palais Royal à la salle des États généraux en passant par les bas-fonds interlopes de la capitale. Esthétiquement, cette BD est un travail d’orfèvre. D’impressionnantes cases illustrent les mouvements de foule dans des rues d’un Paris encore à demi moyenâgeux, où l’on reconnaît un bâtiment au détour d’une rue. De splendides doubles pages à fonds perdu viennent briser le rythme des cases et permettent au lecteur de se perdre dans la contemplation d’une foule de détail.

Magistrale leçon d’histoire, cet album décrit parfaitement la complexité brouillonne d’un épisode révolutionnaire, se gardant de tout angélisme mais aussi d’une lecture téléologique des événements. Il permettra aux professeurs de 3e d’illustrer de manière originale le Paris révolutionnaire. Sa lecture est à conseiller vivement aux élèves de 1re pour saisir le tumulte révolutionnaire.

Premier tome d’une série annoncée en 3 volumes, Révolution fera assurément date.

Informations

- Florent Grouazel et Younn Locard

- Actes Sud/L’An 2

- 2019

- 328 p., 26 €

Japan exploit

Le musée Guimet fête l’année du patrimoine japonais « Japonismes 2018 » en présentant une magnifique exposition sur le Japon de l’ère Meiji. C’est l’occasion de découvrir les trésors artistiques d’une époque qui voit le Japon se moderniser à marche forcée et atteindre en quelques décennies le statut de puissance militaire, économique et bientôt coloniale.

L’ère Meiji, ou « politique de la lumière », s’ouvre en 1868, avec l’avènement de l’empereur Mutsuhito. Le jeune souverain – ainsi que ceux qui l’entourent et le soutiennent – est déterminé à moderniser le Japon. Le pays a en effet été contraint par la force à s’ouvrir à l’Occident à partir de 1853. L’irruption des puissances occidentales, pratiquant la politique de la canonnière pour forcer le Japon à signer des accords commerciaux, fait prendre conscience au pays de son retard, notamment militaire. Restaurant le pouvoir impérial, le souverain abolit le shogunat, modernise l’armée ainsi que le système politique et éducatif sur le modèle occidental.

La première partie de l’exposition illustre cet immense effort de transformation. Des photographies soulignent les bouleversements des villes japonaises qui se couvrent de tramways, d’ouvrages d’art métalliques ou de bâtiments nouveaux de briques et de béton. D’étonnantes estampes décrivant la guerre sino-japonaise (1894-1895) traduisent la modernisation militaire en montrant soldats et officiers vêtus d’uniformes à l’occidentale, dotés de matériels modernes, affrontant des Chinois habillés et équipés comme au XVIIIe siècle.

La suite de l’exposition, présente les réalisations artistiques qui accompagnent cette période. Elles soulignent combien le Japon s’insère rapidement dans les rapports commerciaux et culturels entre puissances européennes et américaines, participant notamment aux expositions universelles et aux foires internationales. Ainsi la vénérable compagnie Takashimaya, maison produisant des kimonos, se lance dans la production de textiles ornementaux. Dopée par les commandes de la maison impériale, elle ouvre des succursales à Paris et Londres dès 1903.

La dernière partie de l’exposition, enfin, évoque les rapports artistiques entre Orient et Occident. À la mode du japonisme dans l’art occidental répond une mode japonisante au Japon lui-même, visant à produire des œuvres « à la japonaise » en s’inspirant des techniques occidentales. D’amusantes vitrines sans cartels présentent des objets réalisés au Japon ou en Occident, le visiteur étant invité à deviner leur provenance.

Splendide et passionnante, cette exposition permettra de questionner la place de l’Europe dans le monde au XIXe siècle, en montrant que de nouvelles puissances apparaissent en parallèle.

Informations

- Musée national des arts asiatiques - Guimet, Paris

- 17 octobre 2018-14 janvier 2019