Noir c'est noir

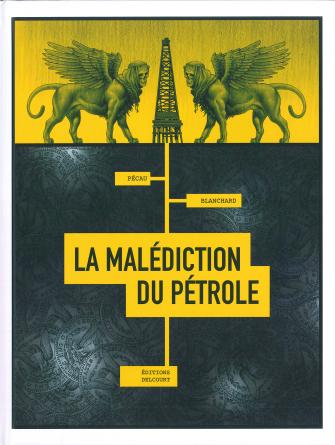

Dans une BD documentaire superbe, le scénariste Jean-Pierre Pécau et le dessinateur Fred Blanchard retracent l’histoire de l’exploitation du pétrole depuis le XIXe siècle. Puissances occultes, aventuriers visionnaires ou à demi fous, disparitions mystérieuses, intimidations, catastrophes, guerres, complots et manipulations se succèdent au fil de cet album digne d’un épisode d’X-Files, la véracité en plus.

L’histoire de l’industrie pétrolière débute dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’arrivée des frères Nobel à Bakou en 1872, puis la création de la compagnie Branobel en 1876, marque le début d’une aventure industrielle et entrepreneuriale qui tient à la fois du Monopoly et du roman de Jules Verne. À peu près au même moment, à l’autre bout du monde, à Oil Creek, Pennsylvanie, le « colonel » Drake entreprend l’un des premiers forages d’un gisement. Bientôt, John D. Rockefeller fonde la Standard Oil Company, première des « sept sœurs », les compagnies pétrolières qui s’apprêtent à régner sur le monde. Le passage du charbon au fioul pour la propulsion des navires de guerre rend le pétrole stratégique et provoque une ruée vers l’or noir à l’échelle mondiale. La découverte de gisements abondants et faciles d’accès au Moyen-Orient fait de cette région un enjeu stratégique tandis qu’une partie de Grand Jeu à l’échelle planétaire se dispute entre les puissances. Les flibustiers des premiers temps laissent la place aux États et aux multinationales alors que les pays détenteurs des ressources tentent de tirer leur épingle du jeu. Les tensions s’accroissent à mesure que la dépendance au pétrole explose et que le pic pétrolier se précise.

Graphiquement, La Malédiction du pétrole est splendide. Le dessinateur Fred Blanchard fait un choix esthétique audacieux. Une partie des dessins sont réalisés à partir de photos historiques qui ancrent le récit dans sa temporalité. Mais il émaille aussi ses cases de dessins symbolistes, qui ne dépareilleraient pas dans une toile de Fernand Khnopff ou de Gustave Moreau. Hydres, griffons, lamias, lions ailés et autres animaux fantastiques symbolisent les affrontements occultes, les luttes d’influence, les manipulations et les opérations secrètes, donnant une tonalité mystérieuse et étonnante à l’ensemble.

Cette relecture du long XXe siècle à l’aune de « l’excrément du Diable », selon les termes de Juan Pablo Perez Alfonzo, fondateur de l’OPEP, est une passionnante leçon de géopolitique et d’histoire. Captivant, l’album complétera l’enseignement de géographie sur les ressources majeures en classe de 2de, ou celui des conflits du Proche et du Moyen-Orient en histoire ou en spécialité géopolitique en Tle.

Informations

- Fred Blanchard (dessin)

- Jean-Pierre Pécau (scénario)

- Éditions Delcourt

- 2020

- 112 p., 17,50 €

« You say you want a revolution » (The Beattles)

Tout commence dans le fracas du pillage de la manufacture des papiers peints Réveillon. Le faubourg Saint-Antoine s’embrase. Les tuiles pleuvent sur les Gardes françaises. La répression est féroce. Cavalcade échevelée entre les tirs de mousquets et les flammes des incendies, le début de cet extraordinaire BD d’histoire est trépidant. À l’image de cette France enfiévrée d’avril 1789, tourmentée par la disette, exaspérée par les privilèges d’un autre temps, travaillée par des envies de changement venues d’Amérique, électrisée par les nouvelles de Versailles où se sont réunis les États généraux.

Par la magie du 9e art et le talent des auteurs, Florent Grouazel et Younn Locard, ce volumineux album immerge littéralement le lecteur dans le Paris révolutionnaire. Suivant le parcours entremêlé de plusieurs protagonistes situés à tous les niveaux de l’échelle sociale — un nobliau breton, une jeune soubrette bientôt renvoyée, une gamine des rues, un pamphlétaire conservateur — nous découvrons les trépidations qui agitent la France de 1789.

Bijou graphique, irréprochablement documenté, Révolution donne à voir de superbes tableaux du Paris révolutionnaire, des jardins du Palais Royal à la salle des États généraux en passant par les bas-fonds interlopes de la capitale. Esthétiquement, cette BD est un travail d’orfèvre. D’impressionnantes cases illustrent les mouvements de foule dans des rues d’un Paris encore à demi moyenâgeux, où l’on reconnaît un bâtiment au détour d’une rue. De splendides doubles pages à fonds perdu viennent briser le rythme des cases et permettent au lecteur de se perdre dans la contemplation d’une foule de détail.

Magistrale leçon d’histoire, cet album décrit parfaitement la complexité brouillonne d’un épisode révolutionnaire, se gardant de tout angélisme mais aussi d’une lecture téléologique des événements. Il permettra aux professeurs de 3e d’illustrer de manière originale le Paris révolutionnaire. Sa lecture est à conseiller vivement aux élèves de 1re pour saisir le tumulte révolutionnaire.

Premier tome d’une série annoncée en 3 volumes, Révolution fera assurément date.

Informations

- Florent Grouazel et Younn Locard

- Actes Sud/L’An 2

- 2019

- 328 p., 26 €

Debout ! les damnés de la guerre !

Les éditions La Découverte publient une adaptation graphique des carnets de guerre du tonnelier et militant socialiste Louis Barthas (1879-1952), initialement publiés dans les années 1970 et fréquemment utilisés comme document source, notamment dans les manuels scolaires. Originaire de l’Aude, Barthas est mobilisé en août 1914. Affecté en Artois, puis à Verdun, sur la Somme, et enfin en Champagne avant d’être réaffecté à l’arrière dans les derniers mois du conflit, il traverse toute la Première Guerre mondiale, miraculeusement épargné durant ses quatre années au front (de novembre 1914 à avril 1918). Tout au long de « sa » guerre, le caporal Barthas consigne minutieusement son quotidien dans des carnets qu’il met au propre, une fois la paix revenue.

L’album est un savant découpage du texte original de Barthas réagencé par le dessinateur. Vision crue des combats à hauteur d’homme et du quotidien des tranchées, l’ouvrage est aussi une implacable critique pacifiste de la guerre. Rédigé par un « homme du peuple », c’est un témoignage poignant de la vie des poilus, entre résignation, détermination et parfois révolte. Combats sanglants, bombardements dantesques, interminable attente, petites misères et médiocrités du quotidien militaire, froid, boue et pluie se succèdent sous la plume du caporal Barthas, illustré par le dessin clair et touchant de Fredman.

Avec ses possibilités quasi illimitées de recréer des univers historiques précis, la bande dessinée peut-être un médium efficace pour évoquer la guerre de 14 auprès des élèves en donnant une dimension ressentie à l’histoire. Sur ce sujet, l’œuvre presque obsessionnelle de Jacques Tardi est incontournable, avec ses saisissantes planches sur la guerre des tranchées (La Fleur au fusil, 1974 ; C’était la guerre des tranchées, 1993 ; Putain de guerre !, 2008-2009 etc.). La version graphique des carnets de guerre de Louis Barthas vient avantageusement compléter et enrichir ce corpus en présentant ce témoignage historique exceptionnel empreint du pacifisme de ceux qui avaient traversé l'enfer.

Enfin, cet ouvrage offre aux professeurs l’occasion de croiser des extraits du texte original de Barthas et des planches de la BD pour faire réfléchir les élèves au travail d’adaptation d’un texte et aux procédés spécifiques à l’art séquentiel.

Informations

- Fredman (adaptation graphique)

- Éditions La Découverte

- 2018

- 288 p., 24,90 €

La modification

Et si, à partir d’un point de divergence, les événements s’étaient déroulés autrement ? C’est la question que se sont posées des générations de passionnés d’histoire en évoquant tel ou tel événement. Certains auteurs ont franchi le pas, à l’image de l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick et son Maître du Haut Château (1962) dans lequel il imagine un monde où les puissances de l’Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale. L’exercice est intéressant, passionnant même. Dans les pays anglo-saxons, la What-if History, uchronie ou histoire alternative, a été pratiquée par d’éminents professeurs d’Oxford ou de Cambridge, et même par Winston Churchill à propos de la guerre de Sécession. En France, cette pratique a longtemps été regardée avec suspicion par les historiens. Depuis quelques années, pourtant, des chercheurs s’y sont intéressés, notamment avec 1940. Et si la France avait continué la guerre… (Tallandier, 2010).

Dans L’Autre Siècle, les auteurs – mêlant historiens et romanciers – proposent de réécrire l’histoire du XXe siècle depuis 1914. Ici, tout commence par une bataille, celle de la Marne, en septembre 1914. Le point de bifurcation est qu’elle n’est pas une victoire française qui permet de bloquer l’avance allemande, mais une défaite. En l’espace de quelques mois, la guerre de 1914 est perdue par la France, en une redite de la guerre de 1870, puis par la Russie. Partant de là, les auteurs défont puis retissent les fils de l’Histoire de la manière la plus vraisemblable et documentée possible, mêlant faits réels et spéculations, figures historiques célèbres ou moins connues, parvenant même à intégrer les débats historiographiques contemporains à cette histoire alternative (question de la contrainte ou du consentement à la guerre).

La guerre cesse en Europe de l’Ouest, où la France et la Belgique acceptent un traité de paix imposé par l’Allemagne et signé à… Versailles en 1915. Mais elle continue dans l’Atlantique et au Proche-Orient où le Royaume-Uni poursuit le combat, appuyé par une partie du gouvernement français réfugié en Afrique du Nord, et par les États-Unis, entrés dans le conflit en mai 1915. Défaite germano-turque au Proche-Orient, armistice de décembre 1915 puis conférence coloniale de Berlin en février 1916, conférence de la paix de Yalta en avril 1916, échec du putsch bolchevique en octobre 1917, installation de la social-démocratie en Russie, etc. Un autre siècle se dessine peu à peu, à la fois familier et étranger, surprenant et pourtant vraisemblable, dans lequel certaines situations sont marquées par une pointe d’ironie (Clemenceau annonçant aux Français « le cœur serré […] qu’il faut cesser le combat »).

Polyphonique, formidable exploration des futurs non advenus, parfois malicieux, cet ouvrage interpellera les passionnés d’histoire. Les professeurs pourront s’en inspirer, notamment au collège, pour proposer à leurs élèves des travaux d’histoire alternative et de récits à partir d’une situation historique. L’exercice est fécond !

Informations

- Xavier Delacroix (dir.)

- Éditions Fayard

- 2018

- 320 p., 22,50 €

La Cité de Dieu

Réédité en version intégrale voici quelques mois, La Passion des Anabaptistes, du scénariste David Vandermeulen et du dessinateur Ambre est un objet doublement détonnant.

Par son sujet d’abord. L’album évoque en effet le bouillonnement de la réforme dans l’Allemagne du XVIe siècle, et en particulier l’épopée des anabaptistes de Münster. Cette frange radicale s’opposa au pouvoir politique et religieux en Westphalie, allant jusqu’à instaurer une théocratie millénariste en la bonne ville de Münster (1534-1535). L’Allemagne du début du XVIe siècle est marquée par des révoltes paysannes qui contestent l’autorité seigneuriale et désirent imposer sur Terre la justice d’inspiration « divine », plus égalitaire, que promet la Bible, tandis que des prédicateurs révolutionnaires s’opposent à l’Église catholique, jugée corrompue. Le récit entremêle la vie de Martin Luther avec le destin de trois personnages historiques (Joss Fritz, meneur d’une révolte populaire ; Thomas Müntzer, prêcheur révolutionnaire tour à tour proche puis opposé à Luther ; et Jan van Leiden, souverain messianique et illuminé de Münster). Temps troublés, bouleversements et controverses théologiques, fanatisme religieux, troupes de lansquenets contre armées de « rustauds » se déploient au fil des pages de cette passionnante et peu commune évocation historique.

Graphiquement ensuite, l’album est un véritable diamant noir. Alternant planches dessinées et pages de texte – dont la maquette imite les premiers ouvrages imprimés (lettrines, culs de lampe et feuilles aldines compris) –, l’objet livre est superbe. Quant au dessin au trait noir, il est tout simplement splendide. S’inspirant manifestement des œuvres de Dürer ou Holbein, on pourra aussi déceler ici et là des détails, des attitudes, des compositions puisés dans les retables anciens. Les visages des personnages semblent sortir aussi bien du cinéma expressionniste que des toiles de Bosch ou Breughel (les traits d’un protagoniste, Joss Fritz, semblent même inspirés de ceux de l’acteur Klaus Kinski, « gueule » s’il en est).

Si l’ouvrage semble peu adapté à l’évocation des réformes en classe de 5e, tant par son contenu trop complexe que par son graphisme ou sa narration, il peut en revanche servir en 2de pour évoquer les bouleversements religieux de l’Europe du XVIe siècle. Quoi qu’il en soit, l’historien amateur de romans graphiques sera comblé par cette « œuvre au noir ».

Informations

- David Vandermeulen (scénario)

- Ambre (dessin)

- Éditions 6 pieds sous terre

- 2017

- 240 p., 35 €

Tout sur ma guerre

Tel un bataillon de Red Devils tombé du ciel pile sur l’objectif, les 800 pages d’Une Histoire de la guerre sont d’une redoutable efficacité. L’objectif de cet ouvrage est en effet de rendre compte du phénomène guerrier, à la fois fait social total et acte culturel, dans tous ses aspects. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est accomplie !

Centré sur les XIXe, XXe t XIXe siècles, des guerres de la Révolution et de l’Empire à la guerre civile syrienne, l’ouvrage montre comment on est progressivement passé à la guerre moderne – caractérisée par la massification des armées, l’idéologisation des combattants, l’effacement de la frontière civil/combattant et l’augmentation des capacités destructrices des armements – puis à la guerre postmoderne. Loin de l’histoire bataille d’antan, l’accent est mis sur la dimension humaine des conflits, les auteurs s’efforçant de comprendre l’expérience combattante tant du point de vue des soldats que de ceux qui les accompagnent ou subissent leur violence.

Constitué de 58 notices rédigées par une équipe internationale d’auteurs, le livre est organisé en quatre parties : la guerre moderne, mondes combattants, expériences de la guerre (du côté des soldats et du côté des civils) et sorties de guerre. En croisant les approches, il ouvre sur de multiples dimensions : histoire des émotions (le deuil, les névroses de guerre…), histoire sociale (les officiers, les femmes…), histoire de l’art (Goya et les désastres de la guerre…), économie (le financement de la guerre, la reconstruction…), environnement, etc. Chaque notice est assortie d’une bibliographie commentée.

Par ses multiples approches, ce volumineux opus apporte bien des éléments éclairants pour évoquer l’expérience combattante, la guerre d’anéantissement ou la guerre totale en classe de 1re et de 3e bien sûr, mais aussi les guerres révolutionnaires ou de l’âge industriel en classe de 4e, les guerres coloniales en classe de 1re ou encore la question des mémoires des conflits en classe de Tle. Cette somme chorale est absolument passionnante.

Informations

- Bruno Cabanes (dir.)

- Éditions du Seuil

- 2018

- 800 p., 32 €

USA über alles

Hyperpuissant ! En quelques 200 pages, Maya Kandel parvient à exposer de manière claire et brillante près de 250 ans d’histoire de la politique étrangère des États-Unis depuis la Déclaration d’indépendance de 1776 jusqu’au bouillonnant Donald Trump. Insistant sur la notion d’exceptionnalisme, suivant laquelle les Américains se perçoivent comme un peuple élu réalisant un destin unique, et bientôt universel, sur la Terre promise du continent nord-américain, l’historienne montre combien les redéfinitions de cette notion ont modifié le rapport au monde des États-Unis.

En sept brefs chapitres, elle brosse un panorama de l’histoire américaine pour comprendre l’évolution du pays et de ses relations au monde : fondation, guerre civile, guerre hispano-américaine, rejet du traité de Versailles, fin de la Seconde Guerre mondiale, crises de 1973 et fin de la guerre froide. L’auteur déconstruit au passage quelques mythes, par exemple autour de l’isolationnisme, et montre combien politique étrangère et politique intérieure américaines sont liées, notamment en soulignant le poids du Congrès. Maya Kandel n’oublie pas d’évoquer la face sombre de l’histoire américaine (esclavage, guerres indiennes, rapport à la violence…) et les contradictions qu’elle engendre. Au fil des chapitres, elle s’attarde sur quelques figures marquantes de la politique étrangère : Wilson, Truman, Kissinger…

Concluant sur les présidences Obama et Trump, l’auteur montre combien ces deux présidents ont tenté de redéfinir – différemment certes – l’identité américaine et le rapport des États-Unis au monde alors que le pays est en proie à une crise d’identité. Concis et limpide, cet ouvrage est une mine pour étudier en classe de Tle les chemins de la puissance américaine.

Informations

- Maya Kandel

- Éditions Perrin

- 2018

- 208 p., 18 €

Au nom de la foi

Les éditions Flammarion rééditent sous une couverture chatoyante le petit opuscule de l’historien italien Alessandro Barbero initialement intitulé Histoire de croisades. Avec la verve qui le caractérise, l’historien livre une brève et lumineuse synthèse pour essayer de comprendre ce que furent les croisades.

L’auteur commence par tenter de définir les croisades, cette « forme très particulière de pèlerinage » selon sa propre formule, devenue une institution juridique. Puis il en évoque la dimension épique et les figures héroïques (Godefroi de Bouillon, Saint Louis, Richard Cœur de Lion, Guillaume et Conrad de Montferrat). Il Dottore montre ensuite comment naît l’idée de guerre sainte dans la culture chrétienne et comment cela réveille en parallèle le concept de jihad dans la culture islamique. Enfin, grâce à deux témoins privilégiés (la princesse Anne Comnène, fille de l’empereur Alexis, et le turc Ousâma Ibn Mounquidh, émir de Césarée, en Syrie), il évoque le regard déconcerté des Byzantins et des musulmans sur ces chrétiens exotiques, grossiers et barbares mais ô combien fascinants.

Brillant et enlevé, ce petit ouvrage offrira aux professeurs bon nombre d’exemples pour traiter des contacts entre chrétienté et islam au Moyen Âge en classe de 5e ou de 2de.

Informations

- Alessandro Barbero

- Titre original : Benedette guerre : Crociate e Jihad

- Éditions Flammarion, coll. Champs Histoire

- 2018

- 128 p., 6 €

Les bureaucrates de l'horreur

Le 20 janvier 1942, 15 participants représentant les principaux ministères et organismes du Reich, se réunissent dans la luxueuse villa Marlier, à Wannsee, autour de Berlin. Au cours d’une conférence qui dura moins de deux heures, l’organisation de la « Solution finale à la question juive » en Europe fut exposée aux participants. Si l’extermination des Juifs d’Europe était déjà en œuvre à l’Est, la conférence en organisa le cadre administratif et logistique sous l’autorité du chef de l’Office central de sécurité du Reich, Reinhard Heydrich.

Scénariste et dessinateur, Fabrice Le Hénanff consacre un album glaçant à cette non moins glaçante conférence. Huis-clos étouffant, l’album se déroule durant les quelques deux heures de la réunion. Le trait hyperréaliste du dessinateur, fait de crayonnés mis en couleur dans des tonalités très sombres, reproduit fidèlement les personnages à partir de photos d’époque. Si la teneur des propos relève de la reconstitution scénarisée, Fabrice Le Hénanff s’appuie sur les travaux d’historiens de l’Allemagne nazie et de la Shoah (Hillberg, Browning), ainsi que sur l’exemplaire n°16 du protocole de la conférence, rédigé par Adolf Eichmann, et conservé malgré les instructions par Martin Luther, représentant du ministère des Affaires étrangères.

La conférence de Wannsee est un épisode abondamment cité dans les manuels, notamment en classe de 3e et de 1re lors de l’étude du génocide des Juifs. Cet album de bande dessinée offre une reconstitution minutieuse de son déroulement, donnant à voir de manière clinique le fonctionnement de l’administration nazie. L’album s’achève par une galerie de portraits présentant le destin des différents participants pendant et après la guerre. On restera effaré en constatant que, à l’exception de l’emblématique procès d’Eichmann, près de la moitié d’entre eux furent condamnés à des peines relativement clémentes après 1945.

Informations

- Fabrice Le Hénanff

- Éditions Casterman

- 2018

- 88 p., 18 €

Leurs ancêtres les Gaulois

Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.

Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.

Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.

Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.

Informations

- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)

- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire

- 2018

- 448 p., 11 €