Transmission

Le Mémorial de Verdun organise la 1re édition d’un festival dédié à la transmission de l’histoire et baptisé Passeurs d’histoire. Né de la volonté de pérenniser le souvenir de la bataille et des sacrifices consentis, le Mémorial de Verdun procède à une réflexion sur sa propre finalité. Passé l’effervescence du centenaire de la Grande Guerre, confronté à la disparition des derniers témoins de ce conflit, le Mémorial s’interroge astucieusement sur la façon dont l’histoire peut se transmettre pour constituer le bien commun d’une société. Interventions d’historiens, de journalistes, de podcasteurs ou de YouTubeurs, projections de films ou de dessins animés, jeux vidéo, ouvrages historiques seront autant de points d’accès à l’Histoire avec un grand « H ».

Stratégiquement placé peu avant le 11 novembre, souhaitons bon vent à ce nouveau venu.

Informations

- Verdun, 8-10 novembre 2024

Memento Mori

Les 26e rendez-vous de l’Histoire de Blois s’interrogent cette année sur les rapports que les sociétés entretiennent avec la Mort. Durant cinq jours, tous les aspects du Grand Passage seront évoqués par les historiens au cours des multiples débats et conférences à travers la ville. Finir d’une belle mort ou de malemort, seul ou fauché lors d’une hécatombe, tomber pour la France ou mourir dans son lit, être enterré en grande pompe ou dans la plus stricte intimité, crémation ou momification : chacun pourra regarder la Faucheuse dans les yeux et frissonner l’espace de quelques jours en attendant son heure, inscrite dans le grand livre du Destin. Mais que les professeurs ne broient pas du noir, ils pourront glaner, au gré de leurs pérégrinations dans Blois, de quoi nourrir leurs cours sur la Préhistoire ou l’Antiquité en 6e, sur le rapport des hommes du Moyen Âge avec les trépassés ou encore sur l’impact des carnages du XXe siècle sur les sociétés européennes.

Informations

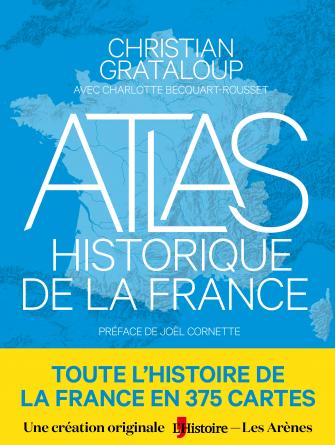

Cartes sur table

Après un excellent et fort riche Atlas historique mondial, paru en 2019, Christian Grataloup récidive avec un Atlas historique de la France paru voici quelques mois. En près de 375 cartes, le géographe spécialiste de géohistoire déroule le film d’une « fabrique » de la France en cinémascope.

Dans la lignée du XIXe siècle, l’auteur s’attache aux différents portraits géographiques du territoire français. Étudiant la véritable icône nationale que constitue la carte de France, telle celle de Vidal de la Blache ou celle du Tour de la France par deux enfants, l’auteur s’interroge sur le roman national.

Puis le cœur de l’ouvrage rassemble des cartes issues du fond de la revue L’Histoire, allant de la pré-France au planisphère de son insertion dans le monde de 2020. Jouant avec les échelles, l’auteur alterne les coups de projecteurs (les protestants du XVIIe au XVIIIe siècle, les expéditions militaires de Napoléon III, la France de l’affaire Dreyfus, etc.) et les grandes étapes (Charlemagne, Louis XI, la Renaissance, la Révolution, la Grande Guerre etc.). Certaine ont d’étranges résonances contemporaines, telles ces cartes de la peste à Marseille et en Provence en 1720. D’autres étonnent telle celle de la diversité des toitures au XVIIIe.

L’auteur s’intéresse enfin aux usages du passé. De la carte des chantiers archéologiques de l’INRAP à celles de la légende napoléonienne, des mémoires industrielles ou des grands écrivains, Christian Grataloup s’interroge sur la patrimonialisation à l’œuvre depuis quelques décennies et sur la « passion de l’histoire » censée animer les Français.

Véritable malle au trésor pour l’enseignant de collège ou de lycée, cet Atlas historique de la France constitue une somme cartographique à se procurer de toute urgence.

Informations

- Christian Grataloup

- Charlotte Becquart-Rousset

- Les Arènes/L’Histoire

- 2020

- 320 p., 24,90 €

Japan exploit

Le musée Guimet fête l’année du patrimoine japonais « Japonismes 2018 » en présentant une magnifique exposition sur le Japon de l’ère Meiji. C’est l’occasion de découvrir les trésors artistiques d’une époque qui voit le Japon se moderniser à marche forcée et atteindre en quelques décennies le statut de puissance militaire, économique et bientôt coloniale.

L’ère Meiji, ou « politique de la lumière », s’ouvre en 1868, avec l’avènement de l’empereur Mutsuhito. Le jeune souverain – ainsi que ceux qui l’entourent et le soutiennent – est déterminé à moderniser le Japon. Le pays a en effet été contraint par la force à s’ouvrir à l’Occident à partir de 1853. L’irruption des puissances occidentales, pratiquant la politique de la canonnière pour forcer le Japon à signer des accords commerciaux, fait prendre conscience au pays de son retard, notamment militaire. Restaurant le pouvoir impérial, le souverain abolit le shogunat, modernise l’armée ainsi que le système politique et éducatif sur le modèle occidental.

La première partie de l’exposition illustre cet immense effort de transformation. Des photographies soulignent les bouleversements des villes japonaises qui se couvrent de tramways, d’ouvrages d’art métalliques ou de bâtiments nouveaux de briques et de béton. D’étonnantes estampes décrivant la guerre sino-japonaise (1894-1895) traduisent la modernisation militaire en montrant soldats et officiers vêtus d’uniformes à l’occidentale, dotés de matériels modernes, affrontant des Chinois habillés et équipés comme au XVIIIe siècle.

La suite de l’exposition, présente les réalisations artistiques qui accompagnent cette période. Elles soulignent combien le Japon s’insère rapidement dans les rapports commerciaux et culturels entre puissances européennes et américaines, participant notamment aux expositions universelles et aux foires internationales. Ainsi la vénérable compagnie Takashimaya, maison produisant des kimonos, se lance dans la production de textiles ornementaux. Dopée par les commandes de la maison impériale, elle ouvre des succursales à Paris et Londres dès 1903.

La dernière partie de l’exposition, enfin, évoque les rapports artistiques entre Orient et Occident. À la mode du japonisme dans l’art occidental répond une mode japonisante au Japon lui-même, visant à produire des œuvres « à la japonaise » en s’inspirant des techniques occidentales. D’amusantes vitrines sans cartels présentent des objets réalisés au Japon ou en Occident, le visiteur étant invité à deviner leur provenance.

Splendide et passionnante, cette exposition permettra de questionner la place de l’Europe dans le monde au XIXe siècle, en montrant que de nouvelles puissances apparaissent en parallèle.

Informations

- Musée national des arts asiatiques - Guimet, Paris

- 17 octobre 2018-14 janvier 2019

La Grande Guerre, épilogue

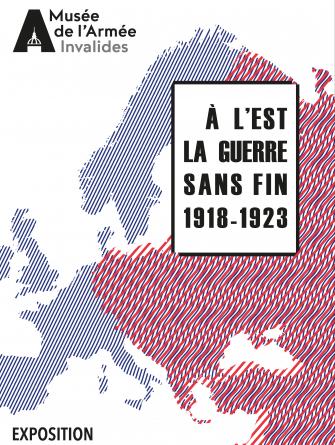

Avec un sens aigu du paradoxe, le musée de l’Armée célèbre le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 par une exposition qui rappelle que, si les combats de la Première Guerre mondiale ont bien cessé sur le front ouest, la guerre s’est poursuivie en plusieurs points à l’est de l’Europe.

Organisée en cinq « moments », cette passionnante exposition évoque d’abord la dissolution des quatre grands empires européens : russe, allemand, austro-hongrois et ottoman. À cet égard, le montage d’archives cinématographiques qui ouvre l’exposition est assez éclairant : les scènes de liesse qui éclatent à Londres ou Paris à l’annonce de l’armistice contrastent avec les mornes cortèges de soldats du kaiser regagnant l’Allemagne sous les yeux effarés de la population.

Une deuxième partie est consacrée à la fabrique des traités. Riches de photographies, de films, de cartes ou de documents officiels elle souligne la complexité de parvenir à la paix alors que tant de revendications nationales, le plus souvent contradictoires, s’expriment. Le visiteur éberlué ne manquera pas de remarquer la présence du Liberia à la conférence de la paix de Versailles.

Les trois parties suivantes de l’exposition s’attachent à présenter les multiples conflits révolutionnaires, contre-révolutionnaires, nationaux ou de frontières qui éclatent dans les marches de l’Est (de la Finlande à l’Ukraine), en Europe médiane sur les ruines de l’Empire austro-hongrois et au Levant, auxquels les Alliés, et notamment la France, participent le plus souvent. Affiches, photographies, pièces d’équipement militaire font revivre ces guerres, parfois un peu oubliées. Au fil des clichés et des films, le visiteur croisera les figures de personnages emblématiques du XXe siècle de Trotski à Mussolini ou Mustafa Kemal, non sans oublier de Gaulle, alors capitaine, dont la silhouette aisément reconnaissable, engoncé dans une capote à col de fourrure, figure sur une photo de la mission militaire française auprès de la jeune armée polonaise. On s’amusera de la présence de multiples casques Adrian, protection emblématique des poilus français, dont la décoration avant est remplacée par les emblèmes nationaux grec, tchécoslovaque, serbe, roumain, etc. selon les nombreuses armées auxquelles cet équipement fut fourni. Au-delà de l’anecdote, ce détail témoigne du prestige et de l’influence acquis par l’armée française au lendemain de sa victoire à l’ouest, devenue l’armée la plus puissante et la plus moderne au monde.

L’exposition s’attache enfin au sort des civils qui payèrent le prix fort dans cette succession de conflits : victimes arméniennes du génocide, Grecs ou Turcs chassés d’Europe ou d’Asie Mineure, populations déplacées par centaines de milliers au gré des recompositions de frontières, victimes de la Terreur blanche ou rouge…

Cette exposition captivante permet d’évoquer le premier conflit mondial en classe de 3e et au lycée en élargissant sa chronologie, mais aussi son champ à l’est de l’Europe et au Proche-Orient. Elle permet enfin de mieux comprendre pourquoi l’Europe bascule dans un nouveau conflit à peine vingt ans plus tard.

Informations

- Musée de l’Armée, Paris

- 5 octobre 2018-20 janvier 2019

Les bureaucrates de l'horreur

Le 20 janvier 1942, 15 participants représentant les principaux ministères et organismes du Reich, se réunissent dans la luxueuse villa Marlier, à Wannsee, autour de Berlin. Au cours d’une conférence qui dura moins de deux heures, l’organisation de la « Solution finale à la question juive » en Europe fut exposée aux participants. Si l’extermination des Juifs d’Europe était déjà en œuvre à l’Est, la conférence en organisa le cadre administratif et logistique sous l’autorité du chef de l’Office central de sécurité du Reich, Reinhard Heydrich.

Scénariste et dessinateur, Fabrice Le Hénanff consacre un album glaçant à cette non moins glaçante conférence. Huis-clos étouffant, l’album se déroule durant les quelques deux heures de la réunion. Le trait hyperréaliste du dessinateur, fait de crayonnés mis en couleur dans des tonalités très sombres, reproduit fidèlement les personnages à partir de photos d’époque. Si la teneur des propos relève de la reconstitution scénarisée, Fabrice Le Hénanff s’appuie sur les travaux d’historiens de l’Allemagne nazie et de la Shoah (Hillberg, Browning), ainsi que sur l’exemplaire n°16 du protocole de la conférence, rédigé par Adolf Eichmann, et conservé malgré les instructions par Martin Luther, représentant du ministère des Affaires étrangères.

La conférence de Wannsee est un épisode abondamment cité dans les manuels, notamment en classe de 3e et de 1re lors de l’étude du génocide des Juifs. Cet album de bande dessinée offre une reconstitution minutieuse de son déroulement, donnant à voir de manière clinique le fonctionnement de l’administration nazie. L’album s’achève par une galerie de portraits présentant le destin des différents participants pendant et après la guerre. On restera effaré en constatant que, à l’exception de l’emblématique procès d’Eichmann, près de la moitié d’entre eux furent condamnés à des peines relativement clémentes après 1945.

Informations

- Fabrice Le Hénanff

- Éditions Casterman

- 2018

- 88 p., 18 €

Leurs ancêtres les Gaulois

Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.

Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.

Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.

Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.

Informations

- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)

- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire

- 2018

- 448 p., 11 €

« Si tu nommes le diable, il arrive en courant » (proverbe allemand)

Les éditions des Arènes ressuscitent Xavier de Hautecloque dans cet élégant album de BD porté par le trait clair de Christophe Gaultier, adaptation par Thomas Cadène de l’ouvrage éponyme paru en 1934.

Issu d’une vieille famille aristocratique, cousin germain du futur maréchal Leclerc, germanophone, un peu aventurier et probablement aussi un peu agent de renseignement, le personnage est singulier. Journaliste à l’hebdomadaire pamphlétaire Gringoire, Xavier de Hautecloque effectue plusieurs reportages en Allemagne, notamment à la veille de l’accession d’Hitler à la chancellerie et des élections de mars 1933 qui donnent plus de 43 % des voix au NSDAP. En octobre 1933, son rédacteur en chef lui demande de couvrir les nouvelles élections qui doivent avoir lieu en novembre.

Pugnace, de Hautecloque observe, investigue, dissèque les discours et traque la vérité derrière les silences et les non-dits. Décrivant la chape de plomb qui s’abat sur l’Allemagne en quelques mois, le reporter dénonce avec clairvoyance la menace que représente Hitler et pressent la guerre à venir. Il dresse un tableau effarant d’un pays où les opposants disparaissent subitement sans que personne ne fasse mine de le remarquer, où ceux qui ne sont pas avec les nazis sont des traîtres, où les mendiants et prostituées sont envoyés manu militari travailler à la campagne, où les détenus des premiers camps de concentration votent en majorité pour les nazis de peur d’encourir davantage de brimades, etc.

Portrait glaçant d’une société qui plonge dans les ténèbres, cette adaptation de La Tragédie brune permet de mieux comprendre la montée foudroyante du nazisme. Elle éclaire l’étude des totalitarismes en classe de 3e ou de 1re en montrant combien certains, en France, ont su percevoir la nature méphistophélique du nazisme. Parfois au prix de leur vie puisque Xavier de Hautecloque, décidément trop lucide, fut empoisonné par les services secrets nazis en 1935, peu de temps après la parution de son livre.

Informations

- Thomas Cadène (texte) et Christophe Gaultier (dessin)

- Les Arènes

- 2018

- 130 p., 20 €

L’œil absolu

Le site L’Histoire par l’image, développé par la RMN et le ministère de la Culture propose un éclairage sur l’Histoire par le biais d’œuvres d’art conservées dans les collections publiques.

Plus de 2 500 peintures, sculptures photographies, affiches, gravures ou dessins sont commentées par des spécialistes (historiens, conservateurs, archivistes…). Le contexte historique de chaque création artistique est présenté, puis elle est analysée et l’auteur en propose une interprétation, complétée par une bibliographie. Plus d’une centaine d’œuvres bénéficient d’une animation pour en apprécier les détails. La recherche peut s’effectuer par thèmes, par période, par mots-clés, par artiste, par type d’œuvre ou par lieu de conservation.

Célèbres ou moins connues, les œuvres proposées constituent un formidable musée d’Histoire virtuel dont les notices sont autant de cartels explicatifs.

Informations

- https://www.histoire-image.org/fr/recherche-thematique

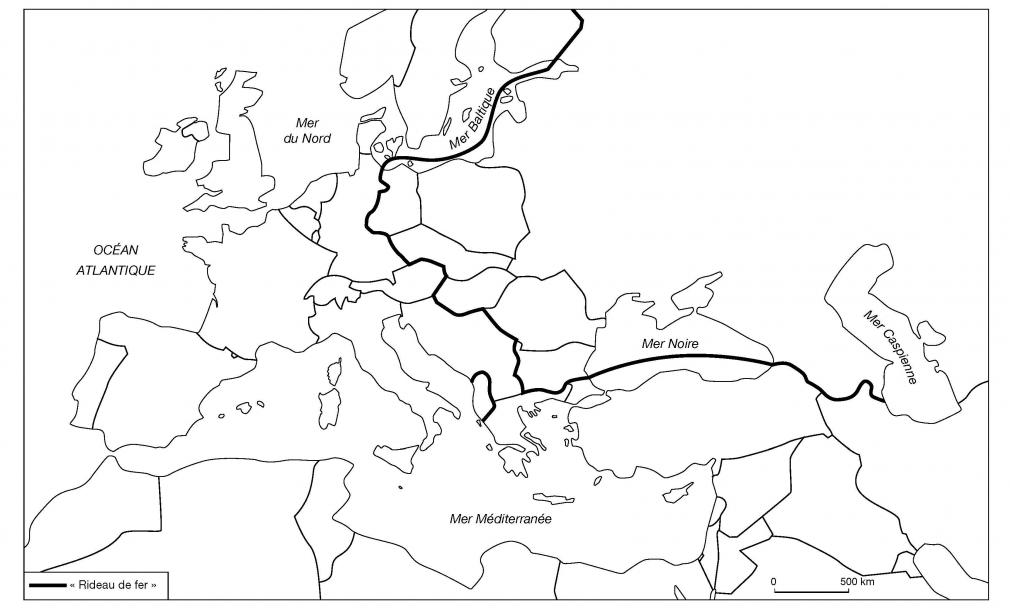

L'Europe de la guerre froide

Thèmes associés :

, , , , ,

- Auteur

- Noël Meunier – Cartothèque Hatier