La modification

Et si, à partir d’un point de divergence, les événements s’étaient déroulés autrement ? C’est la question que se sont posées des générations de passionnés d’histoire en évoquant tel ou tel événement. Certains auteurs ont franchi le pas, à l’image de l’écrivain de science-fiction Philip K. Dick et son Maître du Haut Château (1962) dans lequel il imagine un monde où les puissances de l’Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale. L’exercice est intéressant, passionnant même. Dans les pays anglo-saxons, la What-if History, uchronie ou histoire alternative, a été pratiquée par d’éminents professeurs d’Oxford ou de Cambridge, et même par Winston Churchill à propos de la guerre de Sécession. En France, cette pratique a longtemps été regardée avec suspicion par les historiens. Depuis quelques années, pourtant, des chercheurs s’y sont intéressés, notamment avec 1940. Et si la France avait continué la guerre… (Tallandier, 2010).

Dans L’Autre Siècle, les auteurs – mêlant historiens et romanciers – proposent de réécrire l’histoire du XXe siècle depuis 1914. Ici, tout commence par une bataille, celle de la Marne, en septembre 1914. Le point de bifurcation est qu’elle n’est pas une victoire française qui permet de bloquer l’avance allemande, mais une défaite. En l’espace de quelques mois, la guerre de 1914 est perdue par la France, en une redite de la guerre de 1870, puis par la Russie. Partant de là, les auteurs défont puis retissent les fils de l’Histoire de la manière la plus vraisemblable et documentée possible, mêlant faits réels et spéculations, figures historiques célèbres ou moins connues, parvenant même à intégrer les débats historiographiques contemporains à cette histoire alternative (question de la contrainte ou du consentement à la guerre).

La guerre cesse en Europe de l’Ouest, où la France et la Belgique acceptent un traité de paix imposé par l’Allemagne et signé à… Versailles en 1915. Mais elle continue dans l’Atlantique et au Proche-Orient où le Royaume-Uni poursuit le combat, appuyé par une partie du gouvernement français réfugié en Afrique du Nord, et par les États-Unis, entrés dans le conflit en mai 1915. Défaite germano-turque au Proche-Orient, armistice de décembre 1915 puis conférence coloniale de Berlin en février 1916, conférence de la paix de Yalta en avril 1916, échec du putsch bolchevique en octobre 1917, installation de la social-démocratie en Russie, etc. Un autre siècle se dessine peu à peu, à la fois familier et étranger, surprenant et pourtant vraisemblable, dans lequel certaines situations sont marquées par une pointe d’ironie (Clemenceau annonçant aux Français « le cœur serré […] qu’il faut cesser le combat »).

Polyphonique, formidable exploration des futurs non advenus, parfois malicieux, cet ouvrage interpellera les passionnés d’histoire. Les professeurs pourront s’en inspirer, notamment au collège, pour proposer à leurs élèves des travaux d’histoire alternative et de récits à partir d’une situation historique. L’exercice est fécond !

Informations

- Xavier Delacroix (dir.)

- Éditions Fayard

- 2018

- 320 p., 22,50 €

La Grande Guerre, épilogue

Avec un sens aigu du paradoxe, le musée de l’Armée célèbre le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 par une exposition qui rappelle que, si les combats de la Première Guerre mondiale ont bien cessé sur le front ouest, la guerre s’est poursuivie en plusieurs points à l’est de l’Europe.

Organisée en cinq « moments », cette passionnante exposition évoque d’abord la dissolution des quatre grands empires européens : russe, allemand, austro-hongrois et ottoman. À cet égard, le montage d’archives cinématographiques qui ouvre l’exposition est assez éclairant : les scènes de liesse qui éclatent à Londres ou Paris à l’annonce de l’armistice contrastent avec les mornes cortèges de soldats du kaiser regagnant l’Allemagne sous les yeux effarés de la population.

Une deuxième partie est consacrée à la fabrique des traités. Riches de photographies, de films, de cartes ou de documents officiels elle souligne la complexité de parvenir à la paix alors que tant de revendications nationales, le plus souvent contradictoires, s’expriment. Le visiteur éberlué ne manquera pas de remarquer la présence du Liberia à la conférence de la paix de Versailles.

Les trois parties suivantes de l’exposition s’attachent à présenter les multiples conflits révolutionnaires, contre-révolutionnaires, nationaux ou de frontières qui éclatent dans les marches de l’Est (de la Finlande à l’Ukraine), en Europe médiane sur les ruines de l’Empire austro-hongrois et au Levant, auxquels les Alliés, et notamment la France, participent le plus souvent. Affiches, photographies, pièces d’équipement militaire font revivre ces guerres, parfois un peu oubliées. Au fil des clichés et des films, le visiteur croisera les figures de personnages emblématiques du XXe siècle de Trotski à Mussolini ou Mustafa Kemal, non sans oublier de Gaulle, alors capitaine, dont la silhouette aisément reconnaissable, engoncé dans une capote à col de fourrure, figure sur une photo de la mission militaire française auprès de la jeune armée polonaise. On s’amusera de la présence de multiples casques Adrian, protection emblématique des poilus français, dont la décoration avant est remplacée par les emblèmes nationaux grec, tchécoslovaque, serbe, roumain, etc. selon les nombreuses armées auxquelles cet équipement fut fourni. Au-delà de l’anecdote, ce détail témoigne du prestige et de l’influence acquis par l’armée française au lendemain de sa victoire à l’ouest, devenue l’armée la plus puissante et la plus moderne au monde.

L’exposition s’attache enfin au sort des civils qui payèrent le prix fort dans cette succession de conflits : victimes arméniennes du génocide, Grecs ou Turcs chassés d’Europe ou d’Asie Mineure, populations déplacées par centaines de milliers au gré des recompositions de frontières, victimes de la Terreur blanche ou rouge…

Cette exposition captivante permet d’évoquer le premier conflit mondial en classe de 3e et au lycée en élargissant sa chronologie, mais aussi son champ à l’est de l’Europe et au Proche-Orient. Elle permet enfin de mieux comprendre pourquoi l’Europe bascule dans un nouveau conflit à peine vingt ans plus tard.

Informations

- Musée de l’Armée, Paris

- 5 octobre 2018-20 janvier 2019

Tout sur ma guerre

Tel un bataillon de Red Devils tombé du ciel pile sur l’objectif, les 800 pages d’Une Histoire de la guerre sont d’une redoutable efficacité. L’objectif de cet ouvrage est en effet de rendre compte du phénomène guerrier, à la fois fait social total et acte culturel, dans tous ses aspects. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est accomplie !

Centré sur les XIXe, XXe t XIXe siècles, des guerres de la Révolution et de l’Empire à la guerre civile syrienne, l’ouvrage montre comment on est progressivement passé à la guerre moderne – caractérisée par la massification des armées, l’idéologisation des combattants, l’effacement de la frontière civil/combattant et l’augmentation des capacités destructrices des armements – puis à la guerre postmoderne. Loin de l’histoire bataille d’antan, l’accent est mis sur la dimension humaine des conflits, les auteurs s’efforçant de comprendre l’expérience combattante tant du point de vue des soldats que de ceux qui les accompagnent ou subissent leur violence.

Constitué de 58 notices rédigées par une équipe internationale d’auteurs, le livre est organisé en quatre parties : la guerre moderne, mondes combattants, expériences de la guerre (du côté des soldats et du côté des civils) et sorties de guerre. En croisant les approches, il ouvre sur de multiples dimensions : histoire des émotions (le deuil, les névroses de guerre…), histoire sociale (les officiers, les femmes…), histoire de l’art (Goya et les désastres de la guerre…), économie (le financement de la guerre, la reconstruction…), environnement, etc. Chaque notice est assortie d’une bibliographie commentée.

Par ses multiples approches, ce volumineux opus apporte bien des éléments éclairants pour évoquer l’expérience combattante, la guerre d’anéantissement ou la guerre totale en classe de 1re et de 3e bien sûr, mais aussi les guerres révolutionnaires ou de l’âge industriel en classe de 4e, les guerres coloniales en classe de 1re ou encore la question des mémoires des conflits en classe de Tle. Cette somme chorale est absolument passionnante.

Informations

- Bruno Cabanes (dir.)

- Éditions du Seuil

- 2018

- 800 p., 32 €

Les bureaucrates de l'horreur

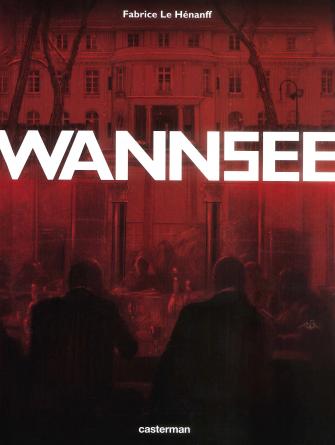

Le 20 janvier 1942, 15 participants représentant les principaux ministères et organismes du Reich, se réunissent dans la luxueuse villa Marlier, à Wannsee, autour de Berlin. Au cours d’une conférence qui dura moins de deux heures, l’organisation de la « Solution finale à la question juive » en Europe fut exposée aux participants. Si l’extermination des Juifs d’Europe était déjà en œuvre à l’Est, la conférence en organisa le cadre administratif et logistique sous l’autorité du chef de l’Office central de sécurité du Reich, Reinhard Heydrich.

Scénariste et dessinateur, Fabrice Le Hénanff consacre un album glaçant à cette non moins glaçante conférence. Huis-clos étouffant, l’album se déroule durant les quelques deux heures de la réunion. Le trait hyperréaliste du dessinateur, fait de crayonnés mis en couleur dans des tonalités très sombres, reproduit fidèlement les personnages à partir de photos d’époque. Si la teneur des propos relève de la reconstitution scénarisée, Fabrice Le Hénanff s’appuie sur les travaux d’historiens de l’Allemagne nazie et de la Shoah (Hillberg, Browning), ainsi que sur l’exemplaire n°16 du protocole de la conférence, rédigé par Adolf Eichmann, et conservé malgré les instructions par Martin Luther, représentant du ministère des Affaires étrangères.

La conférence de Wannsee est un épisode abondamment cité dans les manuels, notamment en classe de 3e et de 1re lors de l’étude du génocide des Juifs. Cet album de bande dessinée offre une reconstitution minutieuse de son déroulement, donnant à voir de manière clinique le fonctionnement de l’administration nazie. L’album s’achève par une galerie de portraits présentant le destin des différents participants pendant et après la guerre. On restera effaré en constatant que, à l’exception de l’emblématique procès d’Eichmann, près de la moitié d’entre eux furent condamnés à des peines relativement clémentes après 1945.

Informations

- Fabrice Le Hénanff

- Éditions Casterman

- 2018

- 88 p., 18 €

Leurs ancêtres les Gaulois

Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.

Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.

Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.

Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.

Informations

- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)

- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire

- 2018

- 448 p., 11 €

« Si tu nommes le diable, il arrive en courant » (proverbe allemand)

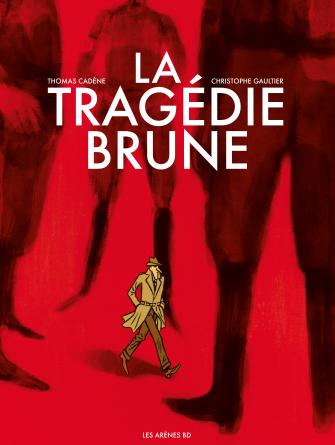

Les éditions des Arènes ressuscitent Xavier de Hautecloque dans cet élégant album de BD porté par le trait clair de Christophe Gaultier, adaptation par Thomas Cadène de l’ouvrage éponyme paru en 1934.

Issu d’une vieille famille aristocratique, cousin germain du futur maréchal Leclerc, germanophone, un peu aventurier et probablement aussi un peu agent de renseignement, le personnage est singulier. Journaliste à l’hebdomadaire pamphlétaire Gringoire, Xavier de Hautecloque effectue plusieurs reportages en Allemagne, notamment à la veille de l’accession d’Hitler à la chancellerie et des élections de mars 1933 qui donnent plus de 43 % des voix au NSDAP. En octobre 1933, son rédacteur en chef lui demande de couvrir les nouvelles élections qui doivent avoir lieu en novembre.

Pugnace, de Hautecloque observe, investigue, dissèque les discours et traque la vérité derrière les silences et les non-dits. Décrivant la chape de plomb qui s’abat sur l’Allemagne en quelques mois, le reporter dénonce avec clairvoyance la menace que représente Hitler et pressent la guerre à venir. Il dresse un tableau effarant d’un pays où les opposants disparaissent subitement sans que personne ne fasse mine de le remarquer, où ceux qui ne sont pas avec les nazis sont des traîtres, où les mendiants et prostituées sont envoyés manu militari travailler à la campagne, où les détenus des premiers camps de concentration votent en majorité pour les nazis de peur d’encourir davantage de brimades, etc.

Portrait glaçant d’une société qui plonge dans les ténèbres, cette adaptation de La Tragédie brune permet de mieux comprendre la montée foudroyante du nazisme. Elle éclaire l’étude des totalitarismes en classe de 3e ou de 1re en montrant combien certains, en France, ont su percevoir la nature méphistophélique du nazisme. Parfois au prix de leur vie puisque Xavier de Hautecloque, décidément trop lucide, fut empoisonné par les services secrets nazis en 1935, peu de temps après la parution de son livre.

Informations

- Thomas Cadène (texte) et Christophe Gaultier (dessin)

- Les Arènes

- 2018

- 130 p., 20 €

Blitzkrieg sur les mythes

Les événements ou les figures de la Seconde Guerre mondiale sont connus. Pourtant Les Mythes de la Seconde Guerre mondiale, dirigé par Jean Lopez et Olivier Wieviorka, tout juste sorti en édition de poche, parvient à apporter un parfum de nouveauté. Tels des fact checkers ou autres décodeurs, une vingtaine d’historiens s’emparent d’une idée répandue sur le conflit et la contrecarrent, la corrigent ou la nuancent, chiffres et auteurs spécialistes à l’appui.

Selon son degré de connaissance du conflit, le lecteur découvrira que Churchill était loin de disposer du soutien unanime des Britanniques au début de la guerre ; que l’absurdité stratégique des kamikazes était surtout une stratégie de communication pour maintenir la cohésion sociale d’une société au bord de la rupture ; que l’existence de « féodalités » et d’un clientélisme effréné au sein du régime nazi, notamment dans le domaine économique, ont rendu bien difficile la mobilisation centralisée de l’industrie allemande ou encore que c’est plutôt la conquête foudroyante de la Mandchourie par l’Armée rouge que les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki qui conduisent le Japon à capituler.

Place des femmes dans la guerre, réévaluation de figures militaires ou politiques célèbres, impact réel d’une stratégie ou d’une campagne : 23 questions sont passées en revues par les auteurs. Cette entreprise de déconstruction des « mythes », parfois forgés par les vainqueurs ou les vaincus eux-mêmes, permettra de renouveler l’enseignement de la Seconde Guerre mondiale en classe de 3e et de 1re notamment.

Informations

- Jean Lopez et Olivier Wieviorka (dir.)

- Éditions Perrin, coll. Tempus

- 2018

- 446 p., 10 €

Pleins feux sur la Der des Ders

L’année 2018 marque la clôture des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. C’est l’occasion de saluer l’extraordinaire travail effectué par la Mission du Centenaire pour commémorer la Grande Guerre.

Le site de la Mission propose une salve d’informations sur les diverses manifestations en France et dans le monde, un feu nourri d’articles scientifiques, des rafales de vidéos et de dossiers, une recension de 21 189 monuments aux morts.

Réalisé en partenariat avec de grandes institutions muséales ou patrimoniales, se faisant l’écho d’initiatives tant publiques que privées, il constitue une incontournable base de ressources documentaires.

Signalons enfin que le site existe en version allemande et anglaise. Les plaies ont été pansées…

Informations

- http://www.centenaire.org/fr

L’œil absolu

Le site L’Histoire par l’image, développé par la RMN et le ministère de la Culture propose un éclairage sur l’Histoire par le biais d’œuvres d’art conservées dans les collections publiques.

Plus de 2 500 peintures, sculptures photographies, affiches, gravures ou dessins sont commentées par des spécialistes (historiens, conservateurs, archivistes…). Le contexte historique de chaque création artistique est présenté, puis elle est analysée et l’auteur en propose une interprétation, complétée par une bibliographie. Plus d’une centaine d’œuvres bénéficient d’une animation pour en apprécier les détails. La recherche peut s’effectuer par thèmes, par période, par mots-clés, par artiste, par type d’œuvre ou par lieu de conservation.

Célèbres ou moins connues, les œuvres proposées constituent un formidable musée d’Histoire virtuel dont les notices sont autant de cartels explicatifs.

Informations

- https://www.histoire-image.org/fr/recherche-thematique

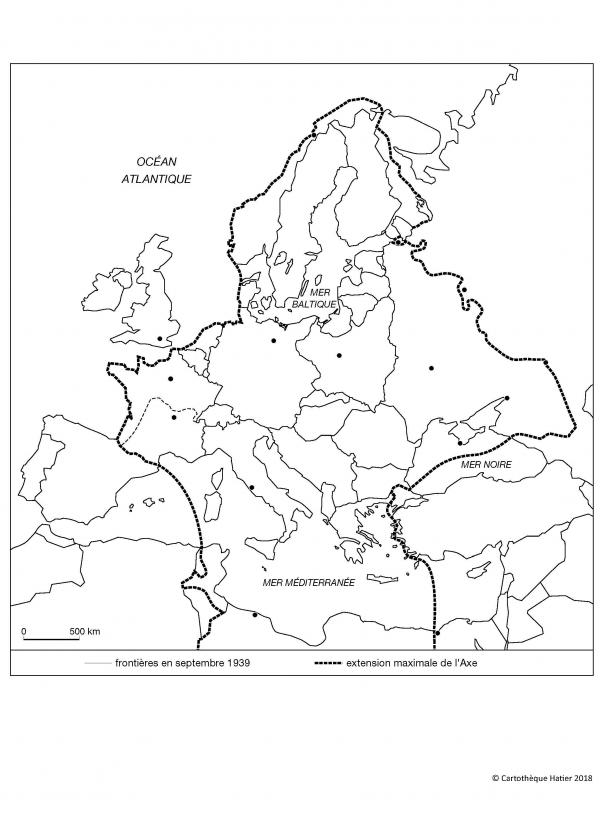

La Seconde Guerre mondiale (Europe)

Thèmes associés :

, ,

- Auteur

- Noël Meunier - Cartothèque Hatier