Transmission

Le Mémorial de Verdun organise la 1re édition d’un festival dédié à la transmission de l’histoire et baptisé Passeurs d’histoire. Né de la volonté de pérenniser le souvenir de la bataille et des sacrifices consentis, le Mémorial de Verdun procède à une réflexion sur sa propre finalité. Passé l’effervescence du centenaire de la Grande Guerre, confronté à la disparition des derniers témoins de ce conflit, le Mémorial s’interroge astucieusement sur la façon dont l’histoire peut se transmettre pour constituer le bien commun d’une société. Interventions d’historiens, de journalistes, de podcasteurs ou de YouTubeurs, projections de films ou de dessins animés, jeux vidéo, ouvrages historiques seront autant de points d’accès à l’Histoire avec un grand « H ».

Stratégiquement placé peu avant le 11 novembre, souhaitons bon vent à ce nouveau venu.

Informations

- Verdun, 8-10 novembre 2024

Memento Mori

Les 26e rendez-vous de l’Histoire de Blois s’interrogent cette année sur les rapports que les sociétés entretiennent avec la Mort. Durant cinq jours, tous les aspects du Grand Passage seront évoqués par les historiens au cours des multiples débats et conférences à travers la ville. Finir d’une belle mort ou de malemort, seul ou fauché lors d’une hécatombe, tomber pour la France ou mourir dans son lit, être enterré en grande pompe ou dans la plus stricte intimité, crémation ou momification : chacun pourra regarder la Faucheuse dans les yeux et frissonner l’espace de quelques jours en attendant son heure, inscrite dans le grand livre du Destin. Mais que les professeurs ne broient pas du noir, ils pourront glaner, au gré de leurs pérégrinations dans Blois, de quoi nourrir leurs cours sur la Préhistoire ou l’Antiquité en 6e, sur le rapport des hommes du Moyen Âge avec les trépassés ou encore sur l’impact des carnages du XXe siècle sur les sociétés européennes.

Informations

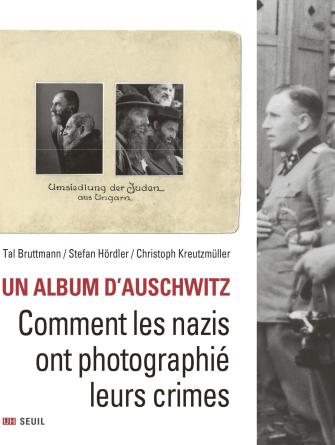

Comment les nazis ont photographié leurs crimes

La parution récente d’Un Album d’Auschwitz, Comment les nazis ont photographié leurs crimes offre un passionnant regard sur le travail de l’historien. Une équipe de trois historiens français et allemands, spécialistes du génocide, s’est attelée à décortiquer l’«album d’Auschwitz». Cet album rassemble 197 photographies pour la plupart prises par les SS pour documenter la mise en œuvre de la déportation à Auschwitz-Birkenau des Juifs hongrois entre mai et juillet 1944. Ce document a été découvert à la fin de la guerre par Lili Jacob, une déportée hongroise rescapée des camps, qui y a reconnu des membres de sa propre famille et de sa communauté. Après avoir servi de preuve lors de différents procès des criminels après-guerre, l’album a été remis au Mémorial de Yad Vashem en 1980.

Il s’agit donc d’un document historique à la fois connu ‒ certaines photographies ont acquis le statut d’icône et sont largement reproduites notamment dans les manuels scolaires ‒ et méconnu ‒ d’autres images, souvent plus difficiles à lire, sont plus confidentielles ou ont été mal attribuées à la suite d’erreurs de légende.

Dans une première partie, l’ouvrage expose l’organisation et le déroulement du «programme Hongrie» de déportation des Juifs de ce pays. Puis il retrace le parcours de Lili Jacob et la façon dont elle récupéra l’album de photos. Il se tourne ensuite vers les deux photographes SS du Service anthropométrique du camp, Bernhard Walter et Ernst Hofmann, qui prirent l’ensemble des clichés afin de constituer un document pour leur propre hiérarchie.

Les deuxième et troisième parties exposent un fac-similé de l’album puis une analyse minutieuse des différentes photos, classées par thèmes. Les historiens traquent les indices : ici un numéro de wagon, là un individu précisément identifié, ailleurs un détail de vêtement ou d’uniforme ou encore un geste. Dans un passionnant exercice de lecture des images, celles-ci sont croisées avec les témoignages des survivants et la littérature scientifique, replacées dans la géographie du camp et la chronologie du processus de transport, de sélection et d’assassinat des déportés. Les historiens décortiquent l’angle des prises de vues pour mieux faire comprendre ce que l’on voit. Mais ils détaillent aussi parfois ce que l’on ne voit pas, exposant les intentions des photographes, y compris artistiques, explicitant les biais racistes de certains clichés. Ils reconstituent enfin des séries, réunissant des photos ventilées dans différentes parties de l’album, et permettant de comprendre le processus d’extermination à l’œuvre, voire de suivre certains individus pour un court instant.

À la fois passionnant et bouleversant, cet ouvrage constitue un formidable outil de documentation pour éclairer le processus de destruction des Juifs d’Europe en classe de 3e et de Tle.

Informations

- Tal Bruttmann

- Stefan Hördler

- Christoph Kreutzmüller

- Éditions du Seuil

- 2023

- 304 p., 49 €

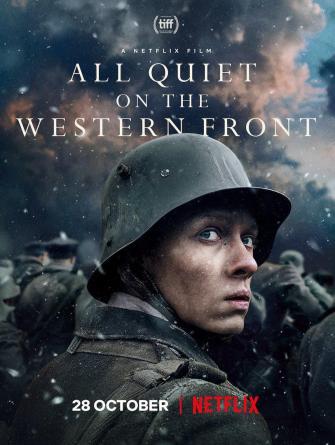

Nouveau Western

La plateforme Netflix propose une spectaculaire adaptation du célèbre roman d’Erich Maria Remarque. Malgré quelques défauts, cette superproduction germano-américaine offre une illustration intéressante des combats de la Première Guerre mondiale que les élèves étudient en 3e et en 1re. Ce film s’inscrit dans la lignée de ces films de guerre qui, d’Il faut sauver le soldat Ryan (1998) à 1917 (2019), revisitent le genre à grands coups d’effets spéciaux en tentant de rendre au plus proche l’expérience combattante dans toute son horreur et loin des clichés de l’héroïsme hollywoodien.

Le film comporte de nombreuses séquences marquantes aisément isolables pour un visionnage en classe. Notamment le spectaculaire plan-séquence d’un assaut au début du film. Puis ce parcours glaçant d’un vêtement récupéré sur un cadavre, trié, lavé, rapiécé et remis à un nouveau propriétaire, illustration parfaite de la guerre industrielle dans laquelle l’humain n’est plus qu’une matière première au sein d’un processus standardisé. Pour autant, le visionnage de ce film devra s’accompagner d’une solide mise en contexte. Il prend notamment quelques libertés avec le roman, mais aussi avec la réalité historique. Pour une raison qui m’échappe, le réalisateur replace l’engagement enthousiaste de Paul Baümer et ses camarades après un vibrant discours patriotique de leur professeur en 1917. Or à cette date, malgré la propagande et le bourrage de crâne, la société allemande, marquée par les privations du blocus et le traumatisme des deuils, n’est certainement plus aussi exaltée qu’en 1914.

De même, sans doute dans le but de démontrer l’absurdité de cette boucherie, la fin du film est un peu trop lourdement démonstrative en faisant mourir le protagoniste lors d’une invraisemblable offensive menée dans les minutes qui précèdent l’armistice « pour sauver l’honneur ». Cette inexactitude historique est franchement inutile.

Enfin, autre différence notable avec le roman, le réalisateur s’éloigne parfois de la description individuelle de l’expérience de Paul Baümer pour rejoindre l’histoire politique en introduisant en contrechamp le personnage de Matthias Erzberger, le ministre chargé de négocier l’armistice, et celui d’un officier prussien peu économe du sang de ses hommes.

Sans être totalement fidèle au classique d’Erich Maria Remarque, cette 3e version cinématographique est particulièrement marquante, ne serait-ce que par l’interprétation hallucinée de son jeune acteur, Felix Kemmerer.

Informations

- Réalisateur : Edward Berger

- Titre original : Im Westen nichts Neues

- 148 minutes

- 2022

Machine infernale

Les tréfonds du catalogue Netflix offrent parfois des surprises à l’amateur d’histoire. En témoigne ce documentaire serbe sur la marche à la Première Guerre mondiale. Relancée avec la commémoration du centenaire de la Grande Guerre ou la parution de l’ouvrage de Christopher Clark Les Somnambules, la question du déclenchement du conflit (et de la responsabilité de la guerre) agite toujours les débats. Évoquée dans les programmes d’Histoire de 3e et de 1re, elle fait d’ailleurs l’objet d’un jalon spécifique dans le programme d’HGGSP de Tle consacré aux rapports entre histoire et mémoire des conflits.

Réalisé par un réalisateur serbe, invitant des historiens européens, ce documentaire offre une perspective différente, sinon nouvelle. Le point de vue serbe déplace en effet la focale vers l’Europe balkanique. La marche à la guerre vue depuis Belgrade n’est en effet pas tout à fait envisagée de la même manière que depuis Londres ou Paris… De plus, le documentaire fait la part belle aux images orientales parfois extraordinaires et moins connues : tsar des Bulgares en grand uniforme ; austères officiers austro-hongrois arpentant les rues de Sarajevo ; fier archiduc paradant à cheval ; soldats serbes des guerres balkaniques… C’est un autre « monde d’hier » qui défile sous nos yeux. Tout comme l’historiographie récente repousse les bornes de la fin de la guerre au début des années 1920, le documentaire remonte dans le temps pour fixer beaucoup plus loin que l’été 1914 le compte à rebours qui allait conduire au déclenchement de la guerre. Tant par son point de vue que par la richesse documentaire, ce documentaire mérite le coup d’œil.

Informations

- Documentaire serbe

- Réalisateur : Milos Skundric

- Titre original : Dugo putovanje u rat / The Long Road to War

- 117 minutes

- 2018

Cartes sur table

Après un excellent et fort riche Atlas historique mondial, paru en 2019, Christian Grataloup récidive avec un Atlas historique de la France paru voici quelques mois. En près de 375 cartes, le géographe spécialiste de géohistoire déroule le film d’une « fabrique » de la France en cinémascope.

Dans la lignée du XIXe siècle, l’auteur s’attache aux différents portraits géographiques du territoire français. Étudiant la véritable icône nationale que constitue la carte de France, telle celle de Vidal de la Blache ou celle du Tour de la France par deux enfants, l’auteur s’interroge sur le roman national.

Puis le cœur de l’ouvrage rassemble des cartes issues du fond de la revue L’Histoire, allant de la pré-France au planisphère de son insertion dans le monde de 2020. Jouant avec les échelles, l’auteur alterne les coups de projecteurs (les protestants du XVIIe au XVIIIe siècle, les expéditions militaires de Napoléon III, la France de l’affaire Dreyfus, etc.) et les grandes étapes (Charlemagne, Louis XI, la Renaissance, la Révolution, la Grande Guerre etc.). Certaine ont d’étranges résonances contemporaines, telles ces cartes de la peste à Marseille et en Provence en 1720. D’autres étonnent telle celle de la diversité des toitures au XVIIIe.

L’auteur s’intéresse enfin aux usages du passé. De la carte des chantiers archéologiques de l’INRAP à celles de la légende napoléonienne, des mémoires industrielles ou des grands écrivains, Christian Grataloup s’interroge sur la patrimonialisation à l’œuvre depuis quelques décennies et sur la « passion de l’histoire » censée animer les Français.

Véritable malle au trésor pour l’enseignant de collège ou de lycée, cet Atlas historique de la France constitue une somme cartographique à se procurer de toute urgence.

Informations

- Christian Grataloup

- Charlotte Becquart-Rousset

- Les Arènes/L’Histoire

- 2020

- 320 p., 24,90 €

À la guerre comme à la guerre

Missionné par l’Imperial War Museum, Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des anneaux, livre un film documentaire renversant pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Dans Pour les Soldats tombés, il met en scène des films d’archives illustrant les témoignages en voix-off d’anciens combattants britanniques ou des dominions interviewés par la BBC. Outre la solide sélection d’images puisées dans les fonds cinématographiques de l’armée britannique, la particularité de son film est que les images d'archives ont été soigneusement recolorisées (comme pour la série de documentaires français Apocalypse), que les pellicules ont été réétalonnés afin de supprimer l’aspect tressautant des films d’époque et qu’elles ont été sonorisées. Le résultat est époustouflant et offre au spectateur une spectaculaire expérience d’immersion dans le premier conflit mondial. Un soin tout particulier a été mis à recréer l’ambiance sonore des images : des observateurs capables de lire sur les lèvres ont permis de reconstituer les paroles prononcées par les soldats filmés, ailleurs des bruitages multiples ont été ajoutées pour montrer qu’une colonne de soldats qui passe produit des bruits de godillots, des tintements d’équipements et un brouhaha de conversations, tandis qu’au loin, le roulement de la canonnade retentit.

Ce principe de manipulation des films d’archives peut certes agacer certains historiens, qui craignent que le public finisse par ne plus pouvoir voir d’images muettes en noir et blanc des débuts du cinéma, qui lui paraîtraient trop hermétiques. Pourtant, lorsque ce procédé est circonscrit et clairement annoncé, comme c’est le cas ici, force est de constater qu’il produit quelque chose de nouveau, à mi-chemin entre le film d’archive brute (auxquels finalement seuls les chercheurs et les documentaristes ont accès), le documentaire monté et le film de reconstitution historique. De plus, au-delà de la prouesse technique et compte tenu de sa finalité commémorative, ce film joue sur le registre de l’émotion. Le spectateur est tour à tour ému par la jeunesse de ces soldats à la fois si résolus et inconscients, saisi d’effroi devant ces cadavres atrocement mutilés et couverts de mouches bourdonnantes et bouleversé par ces vieux Tommies dont la voix se brise parfois à l'évocation de l’enfer.

Pour les Soldats tombés n’est pas une leçon d’histoire. Ce documentaire ne présente aucune chronologie ou mise en perspective. Il s’agit de témoignages bruts sur l’expérience de ces combattants, mis en relief par un dispositif audiovisuel. En ce sens, il illustre plus le programme de 3e notamment dans l’évocation des violences extrêmes endurées par les combattants, que celui de 1re. Ce film n’en reste pas moins une expérience passionnante et bouleversante à partager avec les élèves.

Informations

- Réalisateur : Peter Jackson

- Titre original : They Shall Not Grow Old

- 99 minutes

- 2019

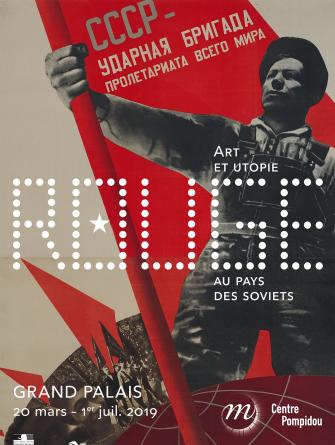

Rouge profond

Le Grand Palais consacre une formidable exposition à la création artistique dans la Russie soviétique, de la déflagration révolutionnaire au stalinisme triomphant des années 1940-1950.

En 1917, artistes, cinéastes ou écrivains, enthousiastes et bientôt encouragés par le nouveau pouvoir, s’engagent en faveur de la cause révolutionnaire. Leur but : développer un art nouveau à destination des masses qui corresponde à la nouvelle société qu’appelle de ses vœux le projet communiste. L’art quitte les cimaises des collectionneurs pour descendre dans la rue, et même dans les gares de campagne, comme l’illustrent ces impressionnants films, croquis ou photos de trains décorés par les brigades de l’agit-prop, censés porter la bonne parole bolchevique aux quatre coins du pays.

Mais bientôt, et malgré une créativité débridée, les artistes d’avant-garde sont moins encouragés, voire critiqués, au profit d’un art davantage réaliste et figuratif, plus aisément compréhensible par lesdites masses, souvent illettrées.

Cependant, dans les Vkhoutemas (les Ateliers supérieurs d’art et de technique), de jeunes artistes bâtissent des ponts entre l’enseignement artistique et l’usine. En témoignent ces surprenants imprimés textiles à motifs de tracteurs, d'aéroplanes ou de navires de la flotte. En architecture, de nouveaux types d’espaces collectifs sont pensés, destinés à former un homme nouveau, tel ce projet de « maison commune » destinée à loger 2 000 ouvriers.

Dans le domaine des arts imprimés, les graphistes, illustrateurs et affichistes excellent, notamment avec les recherches typographiques et les photomontages de Klucis ou Rodtchenko, qui définissent une véritable identité visuelle soviétique aussi aisément identifiable que celle des futuristes italiens ou du pop art américain.

Le visiteur ne boudera pas son plaisir en déambulant dans la reconstitution du club ouvrier du pavillon soviétique de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, conçu par Rodtchenko, et pourra même se caler dans les austères fauteuils de la salle de lecture, un peu inconfortables il est vrai…

Au tournant des années 1930, la mainmise de Staline sur le pouvoir soviétique se fait de plus en plus lourde. Les groupes et mouvements artistiques sont mis au pas, des unions professionnelles encadrent les artistes. En 1934, Jdanov définit le réalisme socialiste et enjoint aux artistes de représenter désormais « la réalité dans son développement révolutionnaire ». Le principe du modèle héroïque destiné à édifier les masses est défini. Jeunes parachutistes, ouvriers enthousiastes, pionniers souriants ou accortes culturistes sont abondamment représentés, tandis que d’imposants buildings soviétiques viennent orner Moscou, nouvelle capitale mondiale du socialisme. Les productions artistiques se parent d’un kitsch grandiloquent qui n’est cependant pas sans charme.

L’exposition ne fait pas l’impasse sur la Grande Terreur stalinienne qui n’épargne pas les artistes (le peintre et graphiste Klucis ou le dramaturge Meyerhold sont arrêtés et exécutés). L’exemplaire d’un ouvrage consacré à la Première Armée de cavalerie est à ce titre très éclairant. Assurant la conception graphique de l’ouvrage, Rodtchenko a biffé au feutre noir sur son exemplaire personnel les portraits et visages des officiers victimes des purges au fur et à mesure que les « traîtres » et autres « ennemis du peuple » étaient fusillés.

La visite s’achève sur les monumentales « peintures d’histoire » à la gloire de Lénine et surtout du « petit père des peuples ». Fascinante plongée dans la Russie soviétique de 1917 à 1953, cette exposition illustrera avec profit le cours de collège ou de lycée sur les expériences totalitaires.

Informations

- Grand Palais, Paris

- 20 mars-1er juillet 2019

Pour Trotsky sonne le glas

Dans l’accumulation constante du nombre de séries produites ou achetées, Netflix diffuse depuis peu un étonnant objet télévisuel venu du froid : une série russe consacrée à Trotsky. Brossant une biographie du célèbre révolutionnaire, la série retrace sa vie alors que, banni par le camarade Staline, il a été expulsé d’URSS et a trouvé refuge au Mexique. Accueillant son futur assassin, il se confie lors d’une série d’entretiens à un jeune journaliste du nom de Franck Jacson, aka Ramon Mercader, agent du NKVD de son état.

En toute indulgence, l’honnêteté oblige à dire que cette série n’est pas excellente ni historiquement rigoureuse. Pour autant, elle est assez fascinante en ce qu’elle montre du regard de la Russie contemporaine sur son passé révolutionnaire. La série surfe allégrement sur les passages biographiques obligés : le choix du nom de son geôlier de la prison d’Odessa comme pseudonyme, les discours révolutionnaires enflammés, la poigne de fer durant la guerre civile, l’écrasement de la révolte de Kronstadt, etc.

Certains choix de représentation, volontairement modernisés et dignes d’un clip, sont assez surprenants. Ainsi ce portrait du jeune Staline en une sorte de séduisant Jesse James détroussant trains et transporteurs de fonds. Ou cette sortie de Trotsky sur le front durant la guerre civile, sanglé de cuir, tel un Darth Vader bolchevique, surgissant de son train blindé pour raffermir le moral vacillant des troupes.

Si la série procède à de nombreux raccourcis, les portraits des principaux chefs révolutionnaires ne peuvent que surprendre le spectateur. Trotsky, le protagoniste, apparaît uniquement guidé par son ambition dévorante et manipulé par d’énigmatiques agents des puissances centrales. Loin de toute conviction révolutionnaire ou politique, Lénine semble un falot personnage, prenant le train de la révolution en marche et obnubilé par son seul contrôle sur le parti. Quant à Staline, ectoplasme sardonique dont on a du mal à saisir le rôle exact, il multiplie les menaces voilées, appuyées par des regards noirs dignes d’une telenovela brésilienne.

En ce qui concerne la reconstitution, elle est un peu bancale. Si le spectateur amateur de VO ne peut que se réjouir de voir Trotsky discourir en russe, il est plus étonnant de voir Freud, Frida Kahlo ou un serveur de café parisien lui répondre dans la même langue. Les costumes sont assez convaincants, mais les lieux sont évoqués assez caricaturalement, tel ce très disneylandien Paris de la Belle Époque, forcément dominé par la tour Eiffel.

Pourtant le téléspectateur ne peut s’empêcher de regarder les 8 épisodes jusqu’au bout avec une certaine fascination, notamment pour cette vision étonnante de la révolution russe. Déjà, ce Biopic réussit le tour de force de montrer son principal sujet – le révolutionnaire Trotsky – comme un individu assez infect, hanté par ses fantômes mais pour lequel le spectateur n’éprouve aucune empathie. De plus, il semble présenter la révolution russe comme un accident de l’histoire, bien éloigné de la révérence emphatique qui avait cours sous le régime soviétique. De même, les véritables « héros » de la série ne sont ni les « grands » acteurs de la révolution, ni les sans-grade, mais quelques figures ponctuelles, souvent liées au monde d’avant, embarqués dans la tourmente révolutionnaire. Et le coup de projecteur qui est portée sur eux fait tout le sel de la série. Skalon, l’officier tsariste membre de la délégation russe à Brest Litovsk qui choisit de se suicider plutôt que d’accepter les conditions léonines des Allemands ; Tchastny, héros de la croisière de glace de la flotte de la Baltique et premier « amiral rouge », fusillé par Trotsky ; le professeur Ilyne, opposant expulsé dans le « navire des philosophes » en 1922 qui semble avoir le regard le plus affûté sur la révolution en cours.

Malgré son kitsch et ses nombreuses imperfections, cette série montre un surprenant regard sur le passé révolutionnaire russe, à la fois irrévérencieux et baroque. Loin de la fresque révolutionnaire attendue, elle permet toutefois d’illustrer avec une certaine originalité les bouleversements de la Russie au début du XXe siècle.

Informations

- Série russe

- Réalisateur : Alexander Kott et Konstantin Statsky

- 8 épisodes, 2017

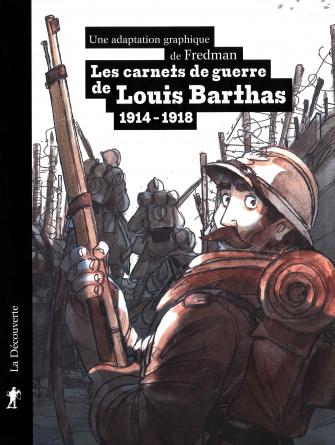

Debout ! les damnés de la guerre !

Les éditions La Découverte publient une adaptation graphique des carnets de guerre du tonnelier et militant socialiste Louis Barthas (1879-1952), initialement publiés dans les années 1970 et fréquemment utilisés comme document source, notamment dans les manuels scolaires. Originaire de l’Aude, Barthas est mobilisé en août 1914. Affecté en Artois, puis à Verdun, sur la Somme, et enfin en Champagne avant d’être réaffecté à l’arrière dans les derniers mois du conflit, il traverse toute la Première Guerre mondiale, miraculeusement épargné durant ses quatre années au front (de novembre 1914 à avril 1918). Tout au long de « sa » guerre, le caporal Barthas consigne minutieusement son quotidien dans des carnets qu’il met au propre, une fois la paix revenue.

L’album est un savant découpage du texte original de Barthas réagencé par le dessinateur. Vision crue des combats à hauteur d’homme et du quotidien des tranchées, l’ouvrage est aussi une implacable critique pacifiste de la guerre. Rédigé par un « homme du peuple », c’est un témoignage poignant de la vie des poilus, entre résignation, détermination et parfois révolte. Combats sanglants, bombardements dantesques, interminable attente, petites misères et médiocrités du quotidien militaire, froid, boue et pluie se succèdent sous la plume du caporal Barthas, illustré par le dessin clair et touchant de Fredman.

Avec ses possibilités quasi illimitées de recréer des univers historiques précis, la bande dessinée peut-être un médium efficace pour évoquer la guerre de 14 auprès des élèves en donnant une dimension ressentie à l’histoire. Sur ce sujet, l’œuvre presque obsessionnelle de Jacques Tardi est incontournable, avec ses saisissantes planches sur la guerre des tranchées (La Fleur au fusil, 1974 ; C’était la guerre des tranchées, 1993 ; Putain de guerre !, 2008-2009 etc.). La version graphique des carnets de guerre de Louis Barthas vient avantageusement compléter et enrichir ce corpus en présentant ce témoignage historique exceptionnel empreint du pacifisme de ceux qui avaient traversé l'enfer.

Enfin, cet ouvrage offre aux professeurs l’occasion de croiser des extraits du texte original de Barthas et des planches de la BD pour faire réfléchir les élèves au travail d’adaptation d’un texte et aux procédés spécifiques à l’art séquentiel.

Informations

- Fredman (adaptation graphique)

- Éditions La Découverte

- 2018

- 288 p., 24,90 €