Soumis par contributeur le jeu, 07/23/2020 - 11:39

Soumis par contributeur le jeu, 07/23/2020 - 11:35

Noir c'est noir

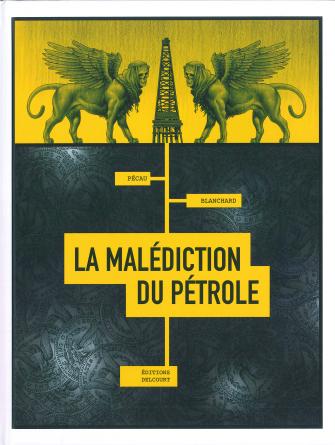

Dans une BD documentaire superbe, le scénariste Jean-Pierre Pécau et le dessinateur Fred Blanchard retracent l’histoire de l’exploitation du pétrole depuis le XIXe siècle. Puissances occultes, aventuriers visionnaires ou à demi fous, disparitions mystérieuses, intimidations, catastrophes, guerres, complots et manipulations se succèdent au fil de cet album digne d’un épisode d’X-Files, la véracité en plus.

L’histoire de l’industrie pétrolière débute dans la seconde moitié du XIXe siècle. L’arrivée des frères Nobel à Bakou en 1872, puis la création de la compagnie Branobel en 1876, marque le début d’une aventure industrielle et entrepreneuriale qui tient à la fois du Monopoly et du roman de Jules Verne. À peu près au même moment, à l’autre bout du monde, à Oil Creek, Pennsylvanie, le « colonel » Drake entreprend l’un des premiers forages d’un gisement. Bientôt, John D. Rockefeller fonde la Standard Oil Company, première des « sept sœurs », les compagnies pétrolières qui s’apprêtent à régner sur le monde. Le passage du charbon au fioul pour la propulsion des navires de guerre rend le pétrole stratégique et provoque une ruée vers l’or noir à l’échelle mondiale. La découverte de gisements abondants et faciles d’accès au Moyen-Orient fait de cette région un enjeu stratégique tandis qu’une partie de Grand Jeu à l’échelle planétaire se dispute entre les puissances. Les flibustiers des premiers temps laissent la place aux États et aux multinationales alors que les pays détenteurs des ressources tentent de tirer leur épingle du jeu. Les tensions s’accroissent à mesure que la dépendance au pétrole explose et que le pic pétrolier se précise.

Graphiquement, La Malédiction du pétrole est splendide. Le dessinateur Fred Blanchard fait un choix esthétique audacieux. Une partie des dessins sont réalisés à partir de photos historiques qui ancrent le récit dans sa temporalité. Mais il émaille aussi ses cases de dessins symbolistes, qui ne dépareilleraient pas dans une toile de Fernand Khnopff ou de Gustave Moreau. Hydres, griffons, lamias, lions ailés et autres animaux fantastiques symbolisent les affrontements occultes, les luttes d’influence, les manipulations et les opérations secrètes, donnant une tonalité mystérieuse et étonnante à l’ensemble.

Cette relecture du long XXe siècle à l’aune de « l’excrément du Diable », selon les termes de Juan Pablo Perez Alfonzo, fondateur de l’OPEP, est une passionnante leçon de géopolitique et d’histoire. Captivant, l’album complétera l’enseignement de géographie sur les ressources majeures en classe de 2de, ou celui des conflits du Proche et du Moyen-Orient en histoire ou en spécialité géopolitique en Tle.

Informations

- Fred Blanchard (dessin)

- Jean-Pierre Pécau (scénario)

- Éditions Delcourt

- 2020

- 112 p., 17,50 €

Rouge profond

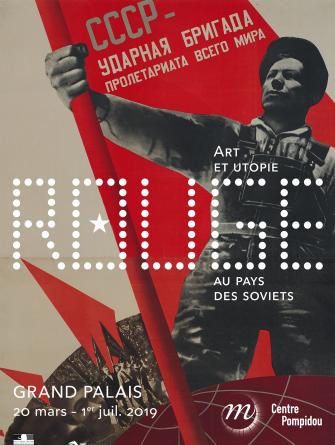

Le Grand Palais consacre une formidable exposition à la création artistique dans la Russie soviétique, de la déflagration révolutionnaire au stalinisme triomphant des années 1940-1950.

En 1917, artistes, cinéastes ou écrivains, enthousiastes et bientôt encouragés par le nouveau pouvoir, s’engagent en faveur de la cause révolutionnaire. Leur but : développer un art nouveau à destination des masses qui corresponde à la nouvelle société qu’appelle de ses vœux le projet communiste. L’art quitte les cimaises des collectionneurs pour descendre dans la rue, et même dans les gares de campagne, comme l’illustrent ces impressionnants films, croquis ou photos de trains décorés par les brigades de l’agit-prop, censés porter la bonne parole bolchevique aux quatre coins du pays.

Mais bientôt, et malgré une créativité débridée, les artistes d’avant-garde sont moins encouragés, voire critiqués, au profit d’un art davantage réaliste et figuratif, plus aisément compréhensible par lesdites masses, souvent illettrées.

Cependant, dans les Vkhoutemas (les Ateliers supérieurs d’art et de technique), de jeunes artistes bâtissent des ponts entre l’enseignement artistique et l’usine. En témoignent ces surprenants imprimés textiles à motifs de tracteurs, d'aéroplanes ou de navires de la flotte. En architecture, de nouveaux types d’espaces collectifs sont pensés, destinés à former un homme nouveau, tel ce projet de « maison commune » destinée à loger 2 000 ouvriers.

Dans le domaine des arts imprimés, les graphistes, illustrateurs et affichistes excellent, notamment avec les recherches typographiques et les photomontages de Klucis ou Rodtchenko, qui définissent une véritable identité visuelle soviétique aussi aisément identifiable que celle des futuristes italiens ou du pop art américain.

Le visiteur ne boudera pas son plaisir en déambulant dans la reconstitution du club ouvrier du pavillon soviétique de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925, conçu par Rodtchenko, et pourra même se caler dans les austères fauteuils de la salle de lecture, un peu inconfortables il est vrai…

Au tournant des années 1930, la mainmise de Staline sur le pouvoir soviétique se fait de plus en plus lourde. Les groupes et mouvements artistiques sont mis au pas, des unions professionnelles encadrent les artistes. En 1934, Jdanov définit le réalisme socialiste et enjoint aux artistes de représenter désormais « la réalité dans son développement révolutionnaire ». Le principe du modèle héroïque destiné à édifier les masses est défini. Jeunes parachutistes, ouvriers enthousiastes, pionniers souriants ou accortes culturistes sont abondamment représentés, tandis que d’imposants buildings soviétiques viennent orner Moscou, nouvelle capitale mondiale du socialisme. Les productions artistiques se parent d’un kitsch grandiloquent qui n’est cependant pas sans charme.

L’exposition ne fait pas l’impasse sur la Grande Terreur stalinienne qui n’épargne pas les artistes (le peintre et graphiste Klucis ou le dramaturge Meyerhold sont arrêtés et exécutés). L’exemplaire d’un ouvrage consacré à la Première Armée de cavalerie est à ce titre très éclairant. Assurant la conception graphique de l’ouvrage, Rodtchenko a biffé au feutre noir sur son exemplaire personnel les portraits et visages des officiers victimes des purges au fur et à mesure que les « traîtres » et autres « ennemis du peuple » étaient fusillés.

La visite s’achève sur les monumentales « peintures d’histoire » à la gloire de Lénine et surtout du « petit père des peuples ». Fascinante plongée dans la Russie soviétique de 1917 à 1953, cette exposition illustrera avec profit le cours de collège ou de lycée sur les expériences totalitaires.

Informations

- Grand Palais, Paris

- 20 mars-1er juillet 2019

Pour Trotsky sonne le glas

Dans l’accumulation constante du nombre de séries produites ou achetées, Netflix diffuse depuis peu un étonnant objet télévisuel venu du froid : une série russe consacrée à Trotsky. Brossant une biographie du célèbre révolutionnaire, la série retrace sa vie alors que, banni par le camarade Staline, il a été expulsé d’URSS et a trouvé refuge au Mexique. Accueillant son futur assassin, il se confie lors d’une série d’entretiens à un jeune journaliste du nom de Franck Jacson, aka Ramon Mercader, agent du NKVD de son état.

En toute indulgence, l’honnêteté oblige à dire que cette série n’est pas excellente ni historiquement rigoureuse. Pour autant, elle est assez fascinante en ce qu’elle montre du regard de la Russie contemporaine sur son passé révolutionnaire. La série surfe allégrement sur les passages biographiques obligés : le choix du nom de son geôlier de la prison d’Odessa comme pseudonyme, les discours révolutionnaires enflammés, la poigne de fer durant la guerre civile, l’écrasement de la révolte de Kronstadt, etc.

Certains choix de représentation, volontairement modernisés et dignes d’un clip, sont assez surprenants. Ainsi ce portrait du jeune Staline en une sorte de séduisant Jesse James détroussant trains et transporteurs de fonds. Ou cette sortie de Trotsky sur le front durant la guerre civile, sanglé de cuir, tel un Darth Vader bolchevique, surgissant de son train blindé pour raffermir le moral vacillant des troupes.

Si la série procède à de nombreux raccourcis, les portraits des principaux chefs révolutionnaires ne peuvent que surprendre le spectateur. Trotsky, le protagoniste, apparaît uniquement guidé par son ambition dévorante et manipulé par d’énigmatiques agents des puissances centrales. Loin de toute conviction révolutionnaire ou politique, Lénine semble un falot personnage, prenant le train de la révolution en marche et obnubilé par son seul contrôle sur le parti. Quant à Staline, ectoplasme sardonique dont on a du mal à saisir le rôle exact, il multiplie les menaces voilées, appuyées par des regards noirs dignes d’une telenovela brésilienne.

En ce qui concerne la reconstitution, elle est un peu bancale. Si le spectateur amateur de VO ne peut que se réjouir de voir Trotsky discourir en russe, il est plus étonnant de voir Freud, Frida Kahlo ou un serveur de café parisien lui répondre dans la même langue. Les costumes sont assez convaincants, mais les lieux sont évoqués assez caricaturalement, tel ce très disneylandien Paris de la Belle Époque, forcément dominé par la tour Eiffel.

Pourtant le téléspectateur ne peut s’empêcher de regarder les 8 épisodes jusqu’au bout avec une certaine fascination, notamment pour cette vision étonnante de la révolution russe. Déjà, ce Biopic réussit le tour de force de montrer son principal sujet – le révolutionnaire Trotsky – comme un individu assez infect, hanté par ses fantômes mais pour lequel le spectateur n’éprouve aucune empathie. De plus, il semble présenter la révolution russe comme un accident de l’histoire, bien éloigné de la révérence emphatique qui avait cours sous le régime soviétique. De même, les véritables « héros » de la série ne sont ni les « grands » acteurs de la révolution, ni les sans-grade, mais quelques figures ponctuelles, souvent liées au monde d’avant, embarqués dans la tourmente révolutionnaire. Et le coup de projecteur qui est portée sur eux fait tout le sel de la série. Skalon, l’officier tsariste membre de la délégation russe à Brest Litovsk qui choisit de se suicider plutôt que d’accepter les conditions léonines des Allemands ; Tchastny, héros de la croisière de glace de la flotte de la Baltique et premier « amiral rouge », fusillé par Trotsky ; le professeur Ilyne, opposant expulsé dans le « navire des philosophes » en 1922 qui semble avoir le regard le plus affûté sur la révolution en cours.

Malgré son kitsch et ses nombreuses imperfections, cette série montre un surprenant regard sur le passé révolutionnaire russe, à la fois irrévérencieux et baroque. Loin de la fresque révolutionnaire attendue, elle permet toutefois d’illustrer avec une certaine originalité les bouleversements de la Russie au début du XXe siècle.

Informations

- Série russe

- Réalisateur : Alexander Kott et Konstantin Statsky

- 8 épisodes, 2017

La Grande Guerre, épilogue

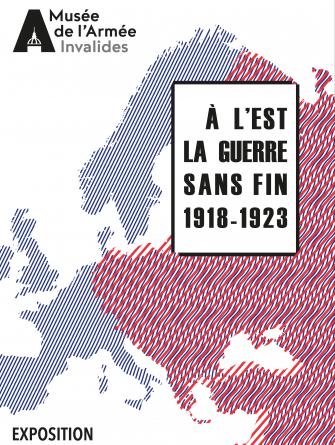

Avec un sens aigu du paradoxe, le musée de l’Armée célèbre le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 par une exposition qui rappelle que, si les combats de la Première Guerre mondiale ont bien cessé sur le front ouest, la guerre s’est poursuivie en plusieurs points à l’est de l’Europe.

Organisée en cinq « moments », cette passionnante exposition évoque d’abord la dissolution des quatre grands empires européens : russe, allemand, austro-hongrois et ottoman. À cet égard, le montage d’archives cinématographiques qui ouvre l’exposition est assez éclairant : les scènes de liesse qui éclatent à Londres ou Paris à l’annonce de l’armistice contrastent avec les mornes cortèges de soldats du kaiser regagnant l’Allemagne sous les yeux effarés de la population.

Une deuxième partie est consacrée à la fabrique des traités. Riches de photographies, de films, de cartes ou de documents officiels elle souligne la complexité de parvenir à la paix alors que tant de revendications nationales, le plus souvent contradictoires, s’expriment. Le visiteur éberlué ne manquera pas de remarquer la présence du Liberia à la conférence de la paix de Versailles.

Les trois parties suivantes de l’exposition s’attachent à présenter les multiples conflits révolutionnaires, contre-révolutionnaires, nationaux ou de frontières qui éclatent dans les marches de l’Est (de la Finlande à l’Ukraine), en Europe médiane sur les ruines de l’Empire austro-hongrois et au Levant, auxquels les Alliés, et notamment la France, participent le plus souvent. Affiches, photographies, pièces d’équipement militaire font revivre ces guerres, parfois un peu oubliées. Au fil des clichés et des films, le visiteur croisera les figures de personnages emblématiques du XXe siècle de Trotski à Mussolini ou Mustafa Kemal, non sans oublier de Gaulle, alors capitaine, dont la silhouette aisément reconnaissable, engoncé dans une capote à col de fourrure, figure sur une photo de la mission militaire française auprès de la jeune armée polonaise. On s’amusera de la présence de multiples casques Adrian, protection emblématique des poilus français, dont la décoration avant est remplacée par les emblèmes nationaux grec, tchécoslovaque, serbe, roumain, etc. selon les nombreuses armées auxquelles cet équipement fut fourni. Au-delà de l’anecdote, ce détail témoigne du prestige et de l’influence acquis par l’armée française au lendemain de sa victoire à l’ouest, devenue l’armée la plus puissante et la plus moderne au monde.

L’exposition s’attache enfin au sort des civils qui payèrent le prix fort dans cette succession de conflits : victimes arméniennes du génocide, Grecs ou Turcs chassés d’Europe ou d’Asie Mineure, populations déplacées par centaines de milliers au gré des recompositions de frontières, victimes de la Terreur blanche ou rouge…

Cette exposition captivante permet d’évoquer le premier conflit mondial en classe de 3e et au lycée en élargissant sa chronologie, mais aussi son champ à l’est de l’Europe et au Proche-Orient. Elle permet enfin de mieux comprendre pourquoi l’Europe bascule dans un nouveau conflit à peine vingt ans plus tard.

Informations

- Musée de l’Armée, Paris

- 5 octobre 2018-20 janvier 2019

Tout sur ma guerre

Tel un bataillon de Red Devils tombé du ciel pile sur l’objectif, les 800 pages d’Une Histoire de la guerre sont d’une redoutable efficacité. L’objectif de cet ouvrage est en effet de rendre compte du phénomène guerrier, à la fois fait social total et acte culturel, dans tous ses aspects. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est accomplie !

Centré sur les XIXe, XXe t XIXe siècles, des guerres de la Révolution et de l’Empire à la guerre civile syrienne, l’ouvrage montre comment on est progressivement passé à la guerre moderne – caractérisée par la massification des armées, l’idéologisation des combattants, l’effacement de la frontière civil/combattant et l’augmentation des capacités destructrices des armements – puis à la guerre postmoderne. Loin de l’histoire bataille d’antan, l’accent est mis sur la dimension humaine des conflits, les auteurs s’efforçant de comprendre l’expérience combattante tant du point de vue des soldats que de ceux qui les accompagnent ou subissent leur violence.

Constitué de 58 notices rédigées par une équipe internationale d’auteurs, le livre est organisé en quatre parties : la guerre moderne, mondes combattants, expériences de la guerre (du côté des soldats et du côté des civils) et sorties de guerre. En croisant les approches, il ouvre sur de multiples dimensions : histoire des émotions (le deuil, les névroses de guerre…), histoire sociale (les officiers, les femmes…), histoire de l’art (Goya et les désastres de la guerre…), économie (le financement de la guerre, la reconstruction…), environnement, etc. Chaque notice est assortie d’une bibliographie commentée.

Par ses multiples approches, ce volumineux opus apporte bien des éléments éclairants pour évoquer l’expérience combattante, la guerre d’anéantissement ou la guerre totale en classe de 1re et de 3e bien sûr, mais aussi les guerres révolutionnaires ou de l’âge industriel en classe de 4e, les guerres coloniales en classe de 1re ou encore la question des mémoires des conflits en classe de Tle. Cette somme chorale est absolument passionnante.

Informations

- Bruno Cabanes (dir.)

- Éditions du Seuil

- 2018

- 800 p., 32 €

USA über alles

Hyperpuissant ! En quelques 200 pages, Maya Kandel parvient à exposer de manière claire et brillante près de 250 ans d’histoire de la politique étrangère des États-Unis depuis la Déclaration d’indépendance de 1776 jusqu’au bouillonnant Donald Trump. Insistant sur la notion d’exceptionnalisme, suivant laquelle les Américains se perçoivent comme un peuple élu réalisant un destin unique, et bientôt universel, sur la Terre promise du continent nord-américain, l’historienne montre combien les redéfinitions de cette notion ont modifié le rapport au monde des États-Unis.

En sept brefs chapitres, elle brosse un panorama de l’histoire américaine pour comprendre l’évolution du pays et de ses relations au monde : fondation, guerre civile, guerre hispano-américaine, rejet du traité de Versailles, fin de la Seconde Guerre mondiale, crises de 1973 et fin de la guerre froide. L’auteur déconstruit au passage quelques mythes, par exemple autour de l’isolationnisme, et montre combien politique étrangère et politique intérieure américaines sont liées, notamment en soulignant le poids du Congrès. Maya Kandel n’oublie pas d’évoquer la face sombre de l’histoire américaine (esclavage, guerres indiennes, rapport à la violence…) et les contradictions qu’elle engendre. Au fil des chapitres, elle s’attarde sur quelques figures marquantes de la politique étrangère : Wilson, Truman, Kissinger…

Concluant sur les présidences Obama et Trump, l’auteur montre combien ces deux présidents ont tenté de redéfinir – différemment certes – l’identité américaine et le rapport des États-Unis au monde alors que le pays est en proie à une crise d’identité. Concis et limpide, cet ouvrage est une mine pour étudier en classe de Tle les chemins de la puissance américaine.

Informations

- Maya Kandel

- Éditions Perrin

- 2018

- 208 p., 18 €

Leurs ancêtres les Gaulois

Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.

Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.

Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.

Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.

Informations

- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)

- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire

- 2018

- 448 p., 11 €

Pharaonique !

1869 : le canal de Suez est inauguré avec faste par le khédive Ismaïl Pacha en présence du Gotha européen. Le titanesque projet de Ferdinand de Lesseps concrétise par un ouvrage d’art moderne une voie de communication envisagée dès l’Antiquité par les pharaons ou les souverains perses (suivant un tracé différent cependant), puis au XVIe siècle par les Vénitiens.

C’est cette réalisation cyclopéenne, à l’image des pyramides de Gizeh, que retrace l’exposition de l’Institut du monde arabe en présentant maquettes de l’ouvrage, sculptures, tableaux et photos des acteurs ou du chantier, extraits de films ou de discours. L’exposition insiste évidemment sur le travail herculéen réalisé par les milliers d’ouvriers égyptiens qui creusèrent à la pioche l’isthme de Suez, parfois au prix de leur vie.

Projet universel, le canal est alors propriété de capitaux français et égyptiens avant que la Grande-Bretagne ne s’y intéresse et acquière les parts de l’Égypte. Dès lors le canal de Suez devient un enjeu stratégique et cristallise le sentiment national égyptien. La nationalisation du canal par Nasser en 1956, illustré par le fameux discours du raïs qui résonne dans l’une des salles de l’exposition, marque le début d’une ère nouvelle pour l’Égypte.

Nœud stratégique de la géopolitique et du commerce mondial, le canal doit s’adapter à l’explosion du transport maritime et à l’augmentation du tonnage. C’est l’objectif des travaux de modernisation et d’élargissement entrepris par l’Égypte pour s’adapter aux défis du XXIe siècle.

Déroulant plusieurs siècles d’histoire, l’exposition de l’IMA offre une illustration parfaite pour aborder la question des rapports de l’Europe avec le monde au XIXe siècle en classe de 4e ou celle du Proche et du Moyen-Orient comme foyer de conflits en classe de Tle. Des pans entiers de l’exposition pourront aussi enrichir un cours de géographie consacré aux dynamiques de la mondialisation.

Informations

- Institut du monde arabe, Paris

- 28 mars-5 août 2018

- Musée d’histoire de Marseille

- Rentrée 2018