« Cher pays de notre enfance »

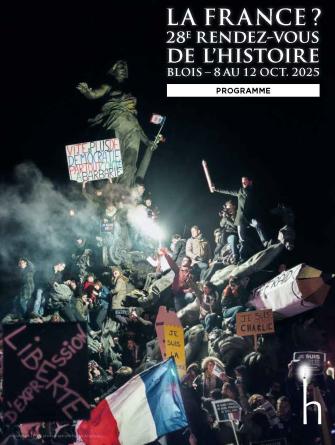

Les 28e rendez-vous de l’Histoire de Blois sont consacrés à la France. Le moins que l’on puisse dire est que ce sujet est vaste. Toutefois le point d’interrogation malicieusement placé à la fin du thème invite à se demander de quel objet on parle exactement. S’agit-il d’une France « éternelle » et sans doute un peu fantasmée ou de la France mondialisée du XXIe siècle ? De la fille aînée de l’Église ou de la patrie des révolutions ? De la France des clochers ou de celle des cités ? De la France du général ou de celle du maréchal ? S’est-elle un jour étendue de Dunkerque à Tamanrasset ? Comment est-elle perçue à Mexico, à Berlin, à New York ou à Tokyo ?

Toutes ces perceptions et ces questions ne manqueront pas d’être étudiées au cours des 3 jours de cette manifestation chère à tous les amateurs d’histoire.

Informations

Superpouvoir

Pouvoir, le thème de la 36e édition du Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges affiche clairement une tonalité géopolitique. Il est vrai que l’actualité récente donne à voir un exercice totalement décomplexé de la puissance, de moins en moins soft et de plus en plus agressive. De l’Ukraine à Gaza ou au Soudan, en passant par la crispation des relations transatlantiques, les convulsions du monde contemporain sont nombreuses. Les 3 jours du festival ne seront pas de trop pour tenter d’analyser l’évolution des rapports entre les États et les rivalités ou tensions qui s’exercent à différentes échelles au cours des nombreuses conférences, tables rondes ou ateliers.

Ironie de l’actualité, le pays invité cette année, l’Indonésie, est marqué depuis cet été par une violente contestation du pouvoir politique du Parlement et du Président Prabowo Subianto.

Informations

- Saint-Dié-des-Vosges, 3-5 octobre 2025

Le sens de l’orientation

À l'heure où la constitution des dossiers Parcoursup se profile et où les interrogations des étudiants se précisent, le salon des métiers de la géographie permet de découvrir de métiers en lien avec la géographie. Recherche et enseignement, bien sûr, cartographie, mais aussi urbanisme, tourisme ou transport sont des secteurs qui font appel aux compétences des géographes. Ce salon est l’occasion pour les étudiants de découvrir les filières et de dialoguer avec des professionnels de la géographie. Et qui sait, le prochain Vidal de la Blache sommeille peut-être dans l’un de vos élèves…

Informations

- Lycée Louis le Grand, Paris

- 11 janvier 2025

Transmission

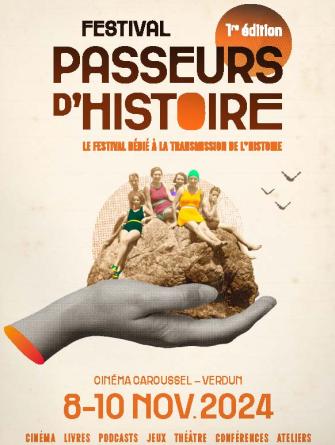

Le Mémorial de Verdun organise la 1re édition d’un festival dédié à la transmission de l’histoire et baptisé Passeurs d’histoire. Né de la volonté de pérenniser le souvenir de la bataille et des sacrifices consentis, le Mémorial de Verdun procède à une réflexion sur sa propre finalité. Passé l’effervescence du centenaire de la Grande Guerre, confronté à la disparition des derniers témoins de ce conflit, le Mémorial s’interroge astucieusement sur la façon dont l’histoire peut se transmettre pour constituer le bien commun d’une société. Interventions d’historiens, de journalistes, de podcasteurs ou de YouTubeurs, projections de films ou de dessins animés, jeux vidéo, ouvrages historiques seront autant de points d’accès à l’Histoire avec un grand « H ».

Stratégiquement placé peu avant le 11 novembre, souhaitons bon vent à ce nouveau venu.

Informations

- Verdun, 8-10 novembre 2024

Terre des hommes

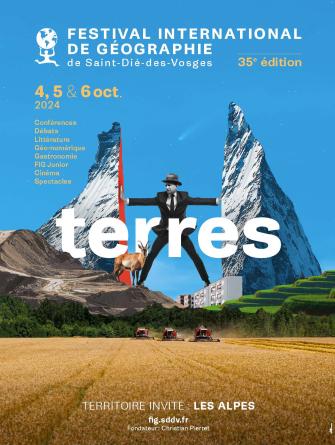

Retour aux fondamentaux de la géographie cette année. La 35e édition du Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges a pour thème « terres ». Pendant trois jours, les intervenants se succèderont pour inviter les visiteurs à réfléchir aux usages que nous faisons de cette ressource. Terres rares ou sols fertiles, terres vierges ou nourricières, terres artificialisées ou appropriées, tous ces aspects seront évoqués.

Enfin cette année, l’invité du festival est un territoire : les Alpes. Voici l’occasion rêvée de voyager à travers l’arc alpin. En route pour l’ascension !

Informations

- Saint-Dié-des-Vosges, 4-6 octobre 2024

Le monde d’hier

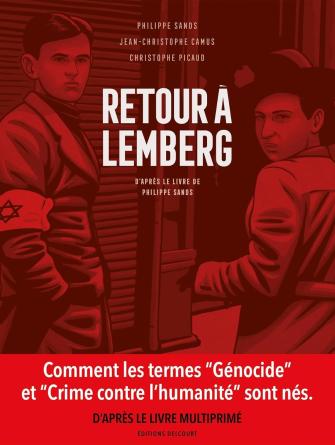

La parution en bande dessinée d’une adaptation de l’ouvrage de Philippe Sands Retour à Lemberg met aisément à la portée des lycéens un ouvrage particulièrement utile pour illustrer les programmes d’Histoire et d’HGGSP de Tle, notamment les thèmes consacrés aux violences de masse durant la Seconde Guerre mondiale et aux rapports entre histoire et mémoires.

Professeur de droit international, fin connaisseur des tribunaux internationaux, Philippe Sands est invité en 2010 à donner une conférence à la faculté de droit de Lviv en Ukraine sur les travaux concernant le génocide et le crime contre l’humanité. C’est pour lui l’occasion d’un retour aux origines, puisque son grand-père, Leon Buchholz, était originaire de cette ville, l’ancienne Lemberg austro-hongroise, devenue Lwow dans la Pologne de l’entre-deux-guerres puis Lvov sous l’occupation soviétique et redevenue Lemberg sous l’occupation nazie. Sands relève que Raphael Lemkin, juriste en droit international pénal, inventeur du concept de génocide, et Hersch Lauterpacht, développeur de la notion de crime contre l'humanité, ont eux aussi habité la cité au début du XXe siècle.

Ce retour aux sources est pour le juriste franco-britannique l’occasion d’une minutieuse enquête sur son grand-père, décédé dans les années 1990 et mutique sur les circonstances qui l’ont conduit à quitter sa terre natale. Au fil de son enquête, Sands reconstitue la vie de cet homme, en parallèle à celles de Lemkin, de Lauterpacht mais aussi de Hans Frank, le sinistre gouverneur général de la Pologne occupé par les nazis qui vécut lui aussi à Lemberg. Réunissant les pièces d’un puzzle qui s’assemble peu à peu, Sands plonge dans son histoire familiale, tissant des parallèles entre ces hommes, polyglottes, héritiers de l’Autriche-Hongrie des Habsbourgs, bientôt exilés. Emportés dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale et du délirant projet génocidaire nazi, Lemkin et Lauterpacht élaborent et développent les concepts qui permettront de punir les criminels nazis lors du procès de Nuremberg. Au fil de l’enquête de Sands, de Lemberg à Nuremberg, les fils des destins des quatre hommes se croisent et se recroisent alors que disparaît la Mittel Europa cosmopolite qui les a vus naître.

Informations

- Jean-Christophe Camus (scénario)

- D’après Philippe Sands

- Christophe Picaud (dessin)

- Éditions Delcourt

- 2024

- 304 p., 34,95 €

Memento Mori

Les 26e rendez-vous de l’Histoire de Blois s’interrogent cette année sur les rapports que les sociétés entretiennent avec la Mort. Durant cinq jours, tous les aspects du Grand Passage seront évoqués par les historiens au cours des multiples débats et conférences à travers la ville. Finir d’une belle mort ou de malemort, seul ou fauché lors d’une hécatombe, tomber pour la France ou mourir dans son lit, être enterré en grande pompe ou dans la plus stricte intimité, crémation ou momification : chacun pourra regarder la Faucheuse dans les yeux et frissonner l’espace de quelques jours en attendant son heure, inscrite dans le grand livre du Destin. Mais que les professeurs ne broient pas du noir, ils pourront glaner, au gré de leurs pérégrinations dans Blois, de quoi nourrir leurs cours sur la Préhistoire ou l’Antiquité en 6e, sur le rapport des hommes du Moyen Âge avec les trépassés ou encore sur l’impact des carnages du XXe siècle sur les sociétés européennes.

Informations

Vite !

Pour sa 34e édition, le Festival international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges s’intéressera au thème ‒ un peu angoissant il est vrai ‒ de l’urgence. Dans tous les domaines (environnemental, climatique, stratégique, social, économique…) les crises se suivent et se combinent. Plutôt que de céder à la panique, quoi de mieux que ces 3 journées de conférences, d’expositions, de lectures et de discussion autour de géographes distingués et de spécialistes pour tenter d’y voir plus clair ? Enfin, signalons aux amateurs de grands espaces que le pays invité cette année est le Chili.

Informations

- Saint-Dié-des-Vosges, 29 septembre-1er octobre 2023

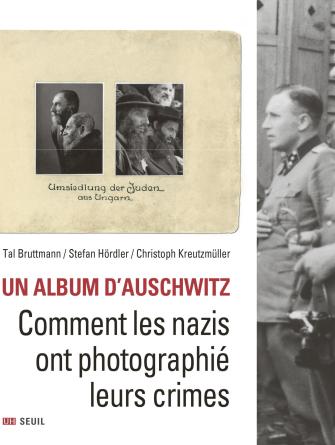

Comment les nazis ont photographié leurs crimes

La parution récente d’Un Album d’Auschwitz, Comment les nazis ont photographié leurs crimes offre un passionnant regard sur le travail de l’historien. Une équipe de trois historiens français et allemands, spécialistes du génocide, s’est attelée à décortiquer l’«album d’Auschwitz». Cet album rassemble 197 photographies pour la plupart prises par les SS pour documenter la mise en œuvre de la déportation à Auschwitz-Birkenau des Juifs hongrois entre mai et juillet 1944. Ce document a été découvert à la fin de la guerre par Lili Jacob, une déportée hongroise rescapée des camps, qui y a reconnu des membres de sa propre famille et de sa communauté. Après avoir servi de preuve lors de différents procès des criminels après-guerre, l’album a été remis au Mémorial de Yad Vashem en 1980.

Il s’agit donc d’un document historique à la fois connu ‒ certaines photographies ont acquis le statut d’icône et sont largement reproduites notamment dans les manuels scolaires ‒ et méconnu ‒ d’autres images, souvent plus difficiles à lire, sont plus confidentielles ou ont été mal attribuées à la suite d’erreurs de légende.

Dans une première partie, l’ouvrage expose l’organisation et le déroulement du «programme Hongrie» de déportation des Juifs de ce pays. Puis il retrace le parcours de Lili Jacob et la façon dont elle récupéra l’album de photos. Il se tourne ensuite vers les deux photographes SS du Service anthropométrique du camp, Bernhard Walter et Ernst Hofmann, qui prirent l’ensemble des clichés afin de constituer un document pour leur propre hiérarchie.

Les deuxième et troisième parties exposent un fac-similé de l’album puis une analyse minutieuse des différentes photos, classées par thèmes. Les historiens traquent les indices : ici un numéro de wagon, là un individu précisément identifié, ailleurs un détail de vêtement ou d’uniforme ou encore un geste. Dans un passionnant exercice de lecture des images, celles-ci sont croisées avec les témoignages des survivants et la littérature scientifique, replacées dans la géographie du camp et la chronologie du processus de transport, de sélection et d’assassinat des déportés. Les historiens décortiquent l’angle des prises de vues pour mieux faire comprendre ce que l’on voit. Mais ils détaillent aussi parfois ce que l’on ne voit pas, exposant les intentions des photographes, y compris artistiques, explicitant les biais racistes de certains clichés. Ils reconstituent enfin des séries, réunissant des photos ventilées dans différentes parties de l’album, et permettant de comprendre le processus d’extermination à l’œuvre, voire de suivre certains individus pour un court instant.

À la fois passionnant et bouleversant, cet ouvrage constitue un formidable outil de documentation pour éclairer le processus de destruction des Juifs d’Europe en classe de 3e et de Tle.

Informations

- Tal Bruttmann

- Stefan Hördler

- Christoph Kreutzmüller

- Éditions du Seuil

- 2023

- 304 p., 49 €

Nouveau Western

La plateforme Netflix propose une spectaculaire adaptation du célèbre roman d’Erich Maria Remarque. Malgré quelques défauts, cette superproduction germano-américaine offre une illustration intéressante des combats de la Première Guerre mondiale que les élèves étudient en 3e et en 1re. Ce film s’inscrit dans la lignée de ces films de guerre qui, d’Il faut sauver le soldat Ryan (1998) à 1917 (2019), revisitent le genre à grands coups d’effets spéciaux en tentant de rendre au plus proche l’expérience combattante dans toute son horreur et loin des clichés de l’héroïsme hollywoodien.

Le film comporte de nombreuses séquences marquantes aisément isolables pour un visionnage en classe. Notamment le spectaculaire plan-séquence d’un assaut au début du film. Puis ce parcours glaçant d’un vêtement récupéré sur un cadavre, trié, lavé, rapiécé et remis à un nouveau propriétaire, illustration parfaite de la guerre industrielle dans laquelle l’humain n’est plus qu’une matière première au sein d’un processus standardisé. Pour autant, le visionnage de ce film devra s’accompagner d’une solide mise en contexte. Il prend notamment quelques libertés avec le roman, mais aussi avec la réalité historique. Pour une raison qui m’échappe, le réalisateur replace l’engagement enthousiaste de Paul Baümer et ses camarades après un vibrant discours patriotique de leur professeur en 1917. Or à cette date, malgré la propagande et le bourrage de crâne, la société allemande, marquée par les privations du blocus et le traumatisme des deuils, n’est certainement plus aussi exaltée qu’en 1914.

De même, sans doute dans le but de démontrer l’absurdité de cette boucherie, la fin du film est un peu trop lourdement démonstrative en faisant mourir le protagoniste lors d’une invraisemblable offensive menée dans les minutes qui précèdent l’armistice « pour sauver l’honneur ». Cette inexactitude historique est franchement inutile.

Enfin, autre différence notable avec le roman, le réalisateur s’éloigne parfois de la description individuelle de l’expérience de Paul Baümer pour rejoindre l’histoire politique en introduisant en contrechamp le personnage de Matthias Erzberger, le ministre chargé de négocier l’armistice, et celui d’un officier prussien peu économe du sang de ses hommes.

Sans être totalement fidèle au classique d’Erich Maria Remarque, cette 3e version cinématographique est particulièrement marquante, ne serait-ce que par l’interprétation hallucinée de son jeune acteur, Felix Kemmerer.

Informations

- Réalisateur : Edward Berger

- Titre original : Im Westen nichts Neues

- 148 minutes

- 2022