Transmission

Le Mémorial de Verdun organise la 1re édition d’un festival dédié à la transmission de l’histoire et baptisé Passeurs d’histoire. Né de la volonté de pérenniser le souvenir de la bataille et des sacrifices consentis, le Mémorial de Verdun procède à une réflexion sur sa propre finalité. Passé l’effervescence du centenaire de la Grande Guerre, confronté à la disparition des derniers témoins de ce conflit, le Mémorial s’interroge astucieusement sur la façon dont l’histoire peut se transmettre pour constituer le bien commun d’une société. Interventions d’historiens, de journalistes, de podcasteurs ou de YouTubeurs, projections de films ou de dessins animés, jeux vidéo, ouvrages historiques seront autant de points d’accès à l’Histoire avec un grand « H ».

Stratégiquement placé peu avant le 11 novembre, souhaitons bon vent à ce nouveau venu.

Informations

- Verdun, 8-10 novembre 2024

Cartes sur table

Après un excellent et fort riche Atlas historique mondial, paru en 2019, Christian Grataloup récidive avec un Atlas historique de la France paru voici quelques mois. En près de 375 cartes, le géographe spécialiste de géohistoire déroule le film d’une « fabrique » de la France en cinémascope.

Dans la lignée du XIXe siècle, l’auteur s’attache aux différents portraits géographiques du territoire français. Étudiant la véritable icône nationale que constitue la carte de France, telle celle de Vidal de la Blache ou celle du Tour de la France par deux enfants, l’auteur s’interroge sur le roman national.

Puis le cœur de l’ouvrage rassemble des cartes issues du fond de la revue L’Histoire, allant de la pré-France au planisphère de son insertion dans le monde de 2020. Jouant avec les échelles, l’auteur alterne les coups de projecteurs (les protestants du XVIIe au XVIIIe siècle, les expéditions militaires de Napoléon III, la France de l’affaire Dreyfus, etc.) et les grandes étapes (Charlemagne, Louis XI, la Renaissance, la Révolution, la Grande Guerre etc.). Certaine ont d’étranges résonances contemporaines, telles ces cartes de la peste à Marseille et en Provence en 1720. D’autres étonnent telle celle de la diversité des toitures au XVIIIe.

L’auteur s’intéresse enfin aux usages du passé. De la carte des chantiers archéologiques de l’INRAP à celles de la légende napoléonienne, des mémoires industrielles ou des grands écrivains, Christian Grataloup s’interroge sur la patrimonialisation à l’œuvre depuis quelques décennies et sur la « passion de l’histoire » censée animer les Français.

Véritable malle au trésor pour l’enseignant de collège ou de lycée, cet Atlas historique de la France constitue une somme cartographique à se procurer de toute urgence.

Informations

- Christian Grataloup

- Charlotte Becquart-Rousset

- Les Arènes/L’Histoire

- 2020

- 320 p., 24,90 €

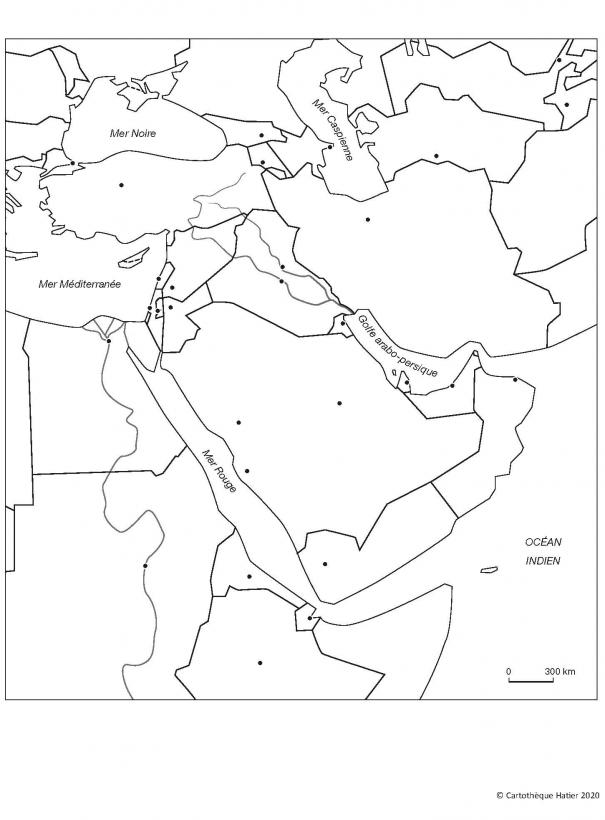

Tensions et conflits au Moyen-Orient

Thèmes associés :

, ,

Leurs ancêtres les Gaulois

Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.

Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.

Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.

Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.

Informations

- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)

- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire

- 2018

- 448 p., 11 €

Pharaonique !

1869 : le canal de Suez est inauguré avec faste par le khédive Ismaïl Pacha en présence du Gotha européen. Le titanesque projet de Ferdinand de Lesseps concrétise par un ouvrage d’art moderne une voie de communication envisagée dès l’Antiquité par les pharaons ou les souverains perses (suivant un tracé différent cependant), puis au XVIe siècle par les Vénitiens.

C’est cette réalisation cyclopéenne, à l’image des pyramides de Gizeh, que retrace l’exposition de l’Institut du monde arabe en présentant maquettes de l’ouvrage, sculptures, tableaux et photos des acteurs ou du chantier, extraits de films ou de discours. L’exposition insiste évidemment sur le travail herculéen réalisé par les milliers d’ouvriers égyptiens qui creusèrent à la pioche l’isthme de Suez, parfois au prix de leur vie.

Projet universel, le canal est alors propriété de capitaux français et égyptiens avant que la Grande-Bretagne ne s’y intéresse et acquière les parts de l’Égypte. Dès lors le canal de Suez devient un enjeu stratégique et cristallise le sentiment national égyptien. La nationalisation du canal par Nasser en 1956, illustré par le fameux discours du raïs qui résonne dans l’une des salles de l’exposition, marque le début d’une ère nouvelle pour l’Égypte.

Nœud stratégique de la géopolitique et du commerce mondial, le canal doit s’adapter à l’explosion du transport maritime et à l’augmentation du tonnage. C’est l’objectif des travaux de modernisation et d’élargissement entrepris par l’Égypte pour s’adapter aux défis du XXIe siècle.

Déroulant plusieurs siècles d’histoire, l’exposition de l’IMA offre une illustration parfaite pour aborder la question des rapports de l’Europe avec le monde au XIXe siècle en classe de 4e ou celle du Proche et du Moyen-Orient comme foyer de conflits en classe de Tle. Des pans entiers de l’exposition pourront aussi enrichir un cours de géographie consacré aux dynamiques de la mondialisation.

Informations

- Institut du monde arabe, Paris

- 28 mars-5 août 2018

- Musée d’histoire de Marseille

- Rentrée 2018

L’œil absolu

Le site L’Histoire par l’image, développé par la RMN et le ministère de la Culture propose un éclairage sur l’Histoire par le biais d’œuvres d’art conservées dans les collections publiques.

Plus de 2 500 peintures, sculptures photographies, affiches, gravures ou dessins sont commentées par des spécialistes (historiens, conservateurs, archivistes…). Le contexte historique de chaque création artistique est présenté, puis elle est analysée et l’auteur en propose une interprétation, complétée par une bibliographie. Plus d’une centaine d’œuvres bénéficient d’une animation pour en apprécier les détails. La recherche peut s’effectuer par thèmes, par période, par mots-clés, par artiste, par type d’œuvre ou par lieu de conservation.

Célèbres ou moins connues, les œuvres proposées constituent un formidable musée d’Histoire virtuel dont les notices sont autant de cartels explicatifs.

Informations

- https://www.histoire-image.org/fr/recherche-thematique

Sur la route

C’est à un changement de perspective géographique que nous invite l’historien britannique Peter Frankopan, professeur d’Histoire globale à l’université d’Oxford. Plutôt que d’étudier l’histoire mondiale en adoptant la traditionnelle vision européocentriste focalisée sur le bassin méditerranéen, il déplace sont point de vue vers l’est et fait de l’Asie centrale le cœur de son étude du monde.

Ce vaste espace de passage, s’étendant des rives orientales de la Méditerranée à l’Himalaya, est traversé de couloirs de flux multiples d’hommes, d’idées, de produits manufacturés ou de ressources naturelles. Des acteurs jusqu’ici cantonnés aux marges de nos programmes scolaires parcourent ces « routes courant sur l’échine de l’Asie » : diadoques, Perses Sassanides, Khazars, peuples nomades de la steppe, Vikings rus’, khans Mongols, souverains Moghols ou Ottomans, compagnies de commerce européennes de la Vereenigde Oostindische Compagnie ou de l'East India Company ou encore soldats et explorateurs du Tsar. Quasi absentes de nos manuels d’histoire, les villes de Ctésiphon, Samarcande, Merv, Nishapur, Karakorum ou Luoyang reprennent leur place sur la carte. Les rapports entre puissances européennes puis entre superpuissances s’apprécient sous un autre jour à la lumière des enjeux commerciaux, stratégiques ou diplomatiques centre-asiatiques.

Foisonnant, cet ouvrage constitue un passionnant essai d’histoire globale.

Informations

- Peter Frankopan

- Titre original : The Silks Roads, A New History of the World

- Editions Nevicata

- 2017

- 736 p., 27 €

Des bulles de bruit et de fureur

Exposer la guerre d’Algérie en un roman graphique de quelques centaines de pages semble à première vue tenir de l’exploit. C’est pourtant le défi relevé par l’historien Benjamin Stora et le dessinateur Sébastien Vassant.

S’appuyant sur le dessin simple, parfois un peu caricatural et volontiers ironique de l’artiste, l’ouvrage expose avec une clarté éclatante le déroulement de la guerre d’Algérie. Racines du conflit, genèse du nationalisme algérien, déroulé des événements en Algérie comme en France, entrecoupés de témoignages d’acteurs français ou algériens éclairant le propos donnent une synthèse lumineuse de ce conflit à la fois guerre coloniale, guerre de libération, guerre civile entre Français et guerre civile entre Algériens.

De lecture facile, cette bande dessinée constitue une porte d’entrée idéale, notamment pour présenter le contexte du chapitre consacré aux mémoires de la guerre d’Algérie en Tle.

Informations

- Benjamin Stora et Sébastien Vassant

- Editions du Seuil

- 2016

- 192 p., 24 €

L'Union européenne

Thèmes associés :

, , , , ,

- Auteur

- Noël Meunier - Cartothèque Hatier

L'Union européenne (capitales)

Thèmes associés :

, , , , ,

- Auteur

- Noël Meunier - Cartothèque Hatier