Transmission

Le Mémorial de Verdun organise la 1re édition d’un festival dédié à la transmission de l’histoire et baptisé Passeurs d’histoire. Né de la volonté de pérenniser le souvenir de la bataille et des sacrifices consentis, le Mémorial de Verdun procède à une réflexion sur sa propre finalité. Passé l’effervescence du centenaire de la Grande Guerre, confronté à la disparition des derniers témoins de ce conflit, le Mémorial s’interroge astucieusement sur la façon dont l’histoire peut se transmettre pour constituer le bien commun d’une société. Interventions d’historiens, de journalistes, de podcasteurs ou de YouTubeurs, projections de films ou de dessins animés, jeux vidéo, ouvrages historiques seront autant de points d’accès à l’Histoire avec un grand « H ».

Stratégiquement placé peu avant le 11 novembre, souhaitons bon vent à ce nouveau venu.

Informations

- Verdun, 8-10 novembre 2024

Memento Mori

Les 26e rendez-vous de l’Histoire de Blois s’interrogent cette année sur les rapports que les sociétés entretiennent avec la Mort. Durant cinq jours, tous les aspects du Grand Passage seront évoqués par les historiens au cours des multiples débats et conférences à travers la ville. Finir d’une belle mort ou de malemort, seul ou fauché lors d’une hécatombe, tomber pour la France ou mourir dans son lit, être enterré en grande pompe ou dans la plus stricte intimité, crémation ou momification : chacun pourra regarder la Faucheuse dans les yeux et frissonner l’espace de quelques jours en attendant son heure, inscrite dans le grand livre du Destin. Mais que les professeurs ne broient pas du noir, ils pourront glaner, au gré de leurs pérégrinations dans Blois, de quoi nourrir leurs cours sur la Préhistoire ou l’Antiquité en 6e, sur le rapport des hommes du Moyen Âge avec les trépassés ou encore sur l’impact des carnages du XXe siècle sur les sociétés européennes.

Informations

Cartes sur table

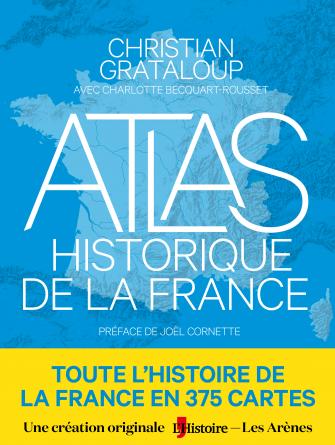

Après un excellent et fort riche Atlas historique mondial, paru en 2019, Christian Grataloup récidive avec un Atlas historique de la France paru voici quelques mois. En près de 375 cartes, le géographe spécialiste de géohistoire déroule le film d’une « fabrique » de la France en cinémascope.

Dans la lignée du XIXe siècle, l’auteur s’attache aux différents portraits géographiques du territoire français. Étudiant la véritable icône nationale que constitue la carte de France, telle celle de Vidal de la Blache ou celle du Tour de la France par deux enfants, l’auteur s’interroge sur le roman national.

Puis le cœur de l’ouvrage rassemble des cartes issues du fond de la revue L’Histoire, allant de la pré-France au planisphère de son insertion dans le monde de 2020. Jouant avec les échelles, l’auteur alterne les coups de projecteurs (les protestants du XVIIe au XVIIIe siècle, les expéditions militaires de Napoléon III, la France de l’affaire Dreyfus, etc.) et les grandes étapes (Charlemagne, Louis XI, la Renaissance, la Révolution, la Grande Guerre etc.). Certaine ont d’étranges résonances contemporaines, telles ces cartes de la peste à Marseille et en Provence en 1720. D’autres étonnent telle celle de la diversité des toitures au XVIIIe.

L’auteur s’intéresse enfin aux usages du passé. De la carte des chantiers archéologiques de l’INRAP à celles de la légende napoléonienne, des mémoires industrielles ou des grands écrivains, Christian Grataloup s’interroge sur la patrimonialisation à l’œuvre depuis quelques décennies et sur la « passion de l’histoire » censée animer les Français.

Véritable malle au trésor pour l’enseignant de collège ou de lycée, cet Atlas historique de la France constitue une somme cartographique à se procurer de toute urgence.

Informations

- Christian Grataloup

- Charlotte Becquart-Rousset

- Les Arènes/L’Histoire

- 2020

- 320 p., 24,90 €

Japan exploit

Le musée Guimet fête l’année du patrimoine japonais « Japonismes 2018 » en présentant une magnifique exposition sur le Japon de l’ère Meiji. C’est l’occasion de découvrir les trésors artistiques d’une époque qui voit le Japon se moderniser à marche forcée et atteindre en quelques décennies le statut de puissance militaire, économique et bientôt coloniale.

L’ère Meiji, ou « politique de la lumière », s’ouvre en 1868, avec l’avènement de l’empereur Mutsuhito. Le jeune souverain – ainsi que ceux qui l’entourent et le soutiennent – est déterminé à moderniser le Japon. Le pays a en effet été contraint par la force à s’ouvrir à l’Occident à partir de 1853. L’irruption des puissances occidentales, pratiquant la politique de la canonnière pour forcer le Japon à signer des accords commerciaux, fait prendre conscience au pays de son retard, notamment militaire. Restaurant le pouvoir impérial, le souverain abolit le shogunat, modernise l’armée ainsi que le système politique et éducatif sur le modèle occidental.

La première partie de l’exposition illustre cet immense effort de transformation. Des photographies soulignent les bouleversements des villes japonaises qui se couvrent de tramways, d’ouvrages d’art métalliques ou de bâtiments nouveaux de briques et de béton. D’étonnantes estampes décrivant la guerre sino-japonaise (1894-1895) traduisent la modernisation militaire en montrant soldats et officiers vêtus d’uniformes à l’occidentale, dotés de matériels modernes, affrontant des Chinois habillés et équipés comme au XVIIIe siècle.

La suite de l’exposition, présente les réalisations artistiques qui accompagnent cette période. Elles soulignent combien le Japon s’insère rapidement dans les rapports commerciaux et culturels entre puissances européennes et américaines, participant notamment aux expositions universelles et aux foires internationales. Ainsi la vénérable compagnie Takashimaya, maison produisant des kimonos, se lance dans la production de textiles ornementaux. Dopée par les commandes de la maison impériale, elle ouvre des succursales à Paris et Londres dès 1903.

La dernière partie de l’exposition, enfin, évoque les rapports artistiques entre Orient et Occident. À la mode du japonisme dans l’art occidental répond une mode japonisante au Japon lui-même, visant à produire des œuvres « à la japonaise » en s’inspirant des techniques occidentales. D’amusantes vitrines sans cartels présentent des objets réalisés au Japon ou en Occident, le visiteur étant invité à deviner leur provenance.

Splendide et passionnante, cette exposition permettra de questionner la place de l’Europe dans le monde au XIXe siècle, en montrant que de nouvelles puissances apparaissent en parallèle.

Informations

- Musée national des arts asiatiques - Guimet, Paris

- 17 octobre 2018-14 janvier 2019

Tout sur ma guerre

Tel un bataillon de Red Devils tombé du ciel pile sur l’objectif, les 800 pages d’Une Histoire de la guerre sont d’une redoutable efficacité. L’objectif de cet ouvrage est en effet de rendre compte du phénomène guerrier, à la fois fait social total et acte culturel, dans tous ses aspects. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la mission est accomplie !

Centré sur les XIXe, XXe t XIXe siècles, des guerres de la Révolution et de l’Empire à la guerre civile syrienne, l’ouvrage montre comment on est progressivement passé à la guerre moderne – caractérisée par la massification des armées, l’idéologisation des combattants, l’effacement de la frontière civil/combattant et l’augmentation des capacités destructrices des armements – puis à la guerre postmoderne. Loin de l’histoire bataille d’antan, l’accent est mis sur la dimension humaine des conflits, les auteurs s’efforçant de comprendre l’expérience combattante tant du point de vue des soldats que de ceux qui les accompagnent ou subissent leur violence.

Constitué de 58 notices rédigées par une équipe internationale d’auteurs, le livre est organisé en quatre parties : la guerre moderne, mondes combattants, expériences de la guerre (du côté des soldats et du côté des civils) et sorties de guerre. En croisant les approches, il ouvre sur de multiples dimensions : histoire des émotions (le deuil, les névroses de guerre…), histoire sociale (les officiers, les femmes…), histoire de l’art (Goya et les désastres de la guerre…), économie (le financement de la guerre, la reconstruction…), environnement, etc. Chaque notice est assortie d’une bibliographie commentée.

Par ses multiples approches, ce volumineux opus apporte bien des éléments éclairants pour évoquer l’expérience combattante, la guerre d’anéantissement ou la guerre totale en classe de 1re et de 3e bien sûr, mais aussi les guerres révolutionnaires ou de l’âge industriel en classe de 4e, les guerres coloniales en classe de 1re ou encore la question des mémoires des conflits en classe de Tle. Cette somme chorale est absolument passionnante.

Informations

- Bruno Cabanes (dir.)

- Éditions du Seuil

- 2018

- 800 p., 32 €

Leurs ancêtres les Gaulois

Alors que la question du « récit national » revient régulièrement sur le devant de la scène, signalons la parution en poche du sémillant ouvrage de Jean-Noël Jeanneney et Jeanne Guérout initialement paru aux éditions des Arènes. Ce petit livre permettra assurément d’enrichir les débats.

Les deux historiens ont en effet rassemblés une équipe d’historiens étrangers pour évoquer 50 grandes dates de l’histoire de France, sorte d’étapes obligées des manuels scolaires et des chronologies. Il est assez rafraichissant de découvrir comment une historienne australienne traite la mort de Saint Louis, un Allemand évoque la bataille de Valmy à partir de sources littéraires prusso-allemandes ou quelle est la vision d’un Marocain sur l’Exposition coloniale de 1931.

Si certains auteurs sont, en quelque sorte, attendus sur une question (une historienne britannique sur la mort de Jeanne d’Arc, Gerd Krumeich sur la bataille de Verdun, Robert Paxton sur l’entrevue de Montoire), d’autres regards sont plus surprenants telle cette historienne japonaise traitant de la défaite de Diên Biên Phu ou ce professeur canadien évoquant le discours de De Gaulle à Phnom Penh.

Ce regard extérieur sur l’histoire de France ne manque pas d’apporter quelques surprises. On pourra juste regretter la faible part dévolue aux historiens africains et asiatiques ainsi que l’absence de voix latino-américaines.

Informations

- Jeanne Guérout et Jean-Noël Jeanneney (dir.)

- Éditions du Seuil, coll. Points Histoire

- 2018

- 448 p., 11 €

Pharaonique !

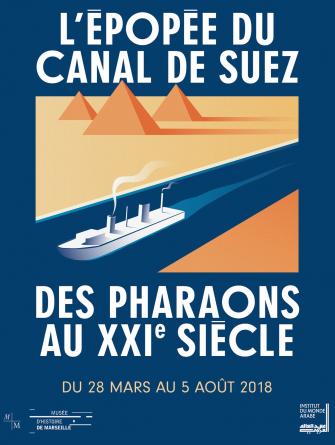

1869 : le canal de Suez est inauguré avec faste par le khédive Ismaïl Pacha en présence du Gotha européen. Le titanesque projet de Ferdinand de Lesseps concrétise par un ouvrage d’art moderne une voie de communication envisagée dès l’Antiquité par les pharaons ou les souverains perses (suivant un tracé différent cependant), puis au XVIe siècle par les Vénitiens.

C’est cette réalisation cyclopéenne, à l’image des pyramides de Gizeh, que retrace l’exposition de l’Institut du monde arabe en présentant maquettes de l’ouvrage, sculptures, tableaux et photos des acteurs ou du chantier, extraits de films ou de discours. L’exposition insiste évidemment sur le travail herculéen réalisé par les milliers d’ouvriers égyptiens qui creusèrent à la pioche l’isthme de Suez, parfois au prix de leur vie.

Projet universel, le canal est alors propriété de capitaux français et égyptiens avant que la Grande-Bretagne ne s’y intéresse et acquière les parts de l’Égypte. Dès lors le canal de Suez devient un enjeu stratégique et cristallise le sentiment national égyptien. La nationalisation du canal par Nasser en 1956, illustré par le fameux discours du raïs qui résonne dans l’une des salles de l’exposition, marque le début d’une ère nouvelle pour l’Égypte.

Nœud stratégique de la géopolitique et du commerce mondial, le canal doit s’adapter à l’explosion du transport maritime et à l’augmentation du tonnage. C’est l’objectif des travaux de modernisation et d’élargissement entrepris par l’Égypte pour s’adapter aux défis du XXIe siècle.

Déroulant plusieurs siècles d’histoire, l’exposition de l’IMA offre une illustration parfaite pour aborder la question des rapports de l’Europe avec le monde au XIXe siècle en classe de 4e ou celle du Proche et du Moyen-Orient comme foyer de conflits en classe de Tle. Des pans entiers de l’exposition pourront aussi enrichir un cours de géographie consacré aux dynamiques de la mondialisation.

Informations

- Institut du monde arabe, Paris

- 28 mars-5 août 2018

- Musée d’histoire de Marseille

- Rentrée 2018

Les aventuriers du trésor photographique perdu

By Jove ! Il est des découvertes qui valent tous les trésors de la Grande Pyramide. Plus de 1 800 photographies sur plaques de verre destinées à la projection ont ainsi été redécouvertes en mai 2013 par une enseignante dans un placard du lycée Colbert à Paris. Inventoriées et classées par des élèves et leurs enseignants, elles ont été l’objet d’une étude menée par une équipe du laboratoire Écrire une histoire nouvelle de l’Europe (EHNE) et mises en ligne.

Ces vues de l’Europe et du monde au tournant de la Belle Époque, provenant du catalogue de la société Radiguet et Massiot, étaient destinées à être projetés aux élèves. Extraordinaire fenêtre ouverte sur le monde vers 1900, le site permet au visiteur d’admirer les majestueuses vues de Dresde ou de Varsovie avant les destructions de la Seconde Guerre mondiale, de parcourir les sociétés coloniales (étonnants portraits du roi Béhanzin du Dahomey, exilé en Martinique) ou d’observer des réalisations architecturales disparues (pont transbordeur de Marseille, mansions sur la 5e avenue).

Entre les « scènes et types » et le projet documentaire d’Albert Kahn, cet ensemble de photographie est un véritable trésor désormais offert à la contemplation de tous.

Informations

- https://ehne.fr/colbert/base-de-donnees-du-fonds-colbert

L’œil absolu

Le site L’Histoire par l’image, développé par la RMN et le ministère de la Culture propose un éclairage sur l’Histoire par le biais d’œuvres d’art conservées dans les collections publiques.

Plus de 2 500 peintures, sculptures photographies, affiches, gravures ou dessins sont commentées par des spécialistes (historiens, conservateurs, archivistes…). Le contexte historique de chaque création artistique est présenté, puis elle est analysée et l’auteur en propose une interprétation, complétée par une bibliographie. Plus d’une centaine d’œuvres bénéficient d’une animation pour en apprécier les détails. La recherche peut s’effectuer par thèmes, par période, par mots-clés, par artiste, par type d’œuvre ou par lieu de conservation.

Célèbres ou moins connues, les œuvres proposées constituent un formidable musée d’Histoire virtuel dont les notices sont autant de cartels explicatifs.

Informations

- https://www.histoire-image.org/fr/recherche-thematique

Sur la route

C’est à un changement de perspective géographique que nous invite l’historien britannique Peter Frankopan, professeur d’Histoire globale à l’université d’Oxford. Plutôt que d’étudier l’histoire mondiale en adoptant la traditionnelle vision européocentriste focalisée sur le bassin méditerranéen, il déplace sont point de vue vers l’est et fait de l’Asie centrale le cœur de son étude du monde.

Ce vaste espace de passage, s’étendant des rives orientales de la Méditerranée à l’Himalaya, est traversé de couloirs de flux multiples d’hommes, d’idées, de produits manufacturés ou de ressources naturelles. Des acteurs jusqu’ici cantonnés aux marges de nos programmes scolaires parcourent ces « routes courant sur l’échine de l’Asie » : diadoques, Perses Sassanides, Khazars, peuples nomades de la steppe, Vikings rus’, khans Mongols, souverains Moghols ou Ottomans, compagnies de commerce européennes de la Vereenigde Oostindische Compagnie ou de l'East India Company ou encore soldats et explorateurs du Tsar. Quasi absentes de nos manuels d’histoire, les villes de Ctésiphon, Samarcande, Merv, Nishapur, Karakorum ou Luoyang reprennent leur place sur la carte. Les rapports entre puissances européennes puis entre superpuissances s’apprécient sous un autre jour à la lumière des enjeux commerciaux, stratégiques ou diplomatiques centre-asiatiques.

Foisonnant, cet ouvrage constitue un passionnant essai d’histoire globale.

Informations

- Peter Frankopan

- Titre original : The Silks Roads, A New History of the World

- Editions Nevicata

- 2017

- 736 p., 27 €